Ce soir, on m’a proposé une interview sur le risque cérébral induit par les édulcorants… J’ai refusé, parce que j’y connais rien.

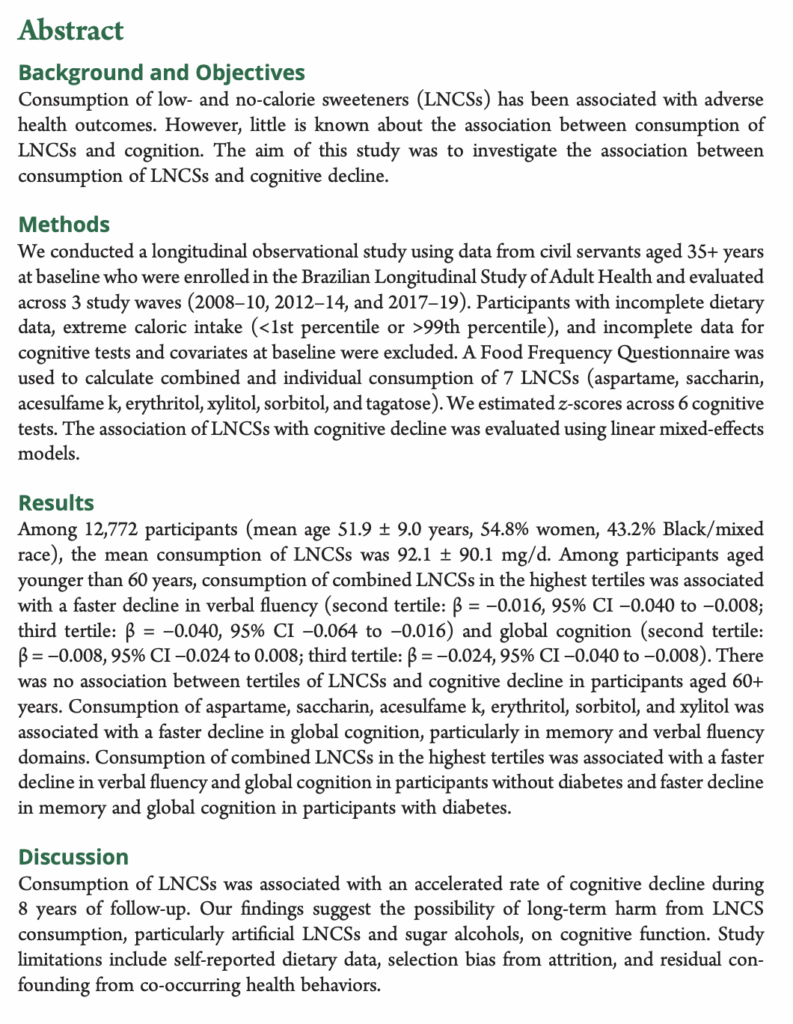

J’ai trouvé l’article qui faisait l’actualité : Association Between Consumption of Low- and No-Calorie Artificial Sweeteners and Cognitive Decline – An 8-Year Prospective Study, publiée récemment dans la (prestigieuse) revue Neurology.

Faisons une rapide lecture critique de cet article.

Que dit le résumé ?

Les auteurs ont mené une étude longitudinale en utilisant les données des études 2008, 2012 et 2017 de la cohorte ELSA-Brasil (Brazilian Longitudinal Study of Adult Healt).

Parmi 12 772 participants de 35 à 74 ans sans trouble cognitif, la consommation moyenne d’édulcorant était de 92 +/- 90 mg/jour.

Au terme du suivi (en moyenne 8 ans plus tard), chez les moins de 60 ans, ceux qui étaient dans le 1/3 le plus consommateur avaient un déclin plus rapide dans la fluence verbale et la cognition globale. Chez les plus de 60 ans, aucun effet n’était observé.

Pour ceux qui veulent le lire en entier :

Est-ce que les groupes sont comparables ?

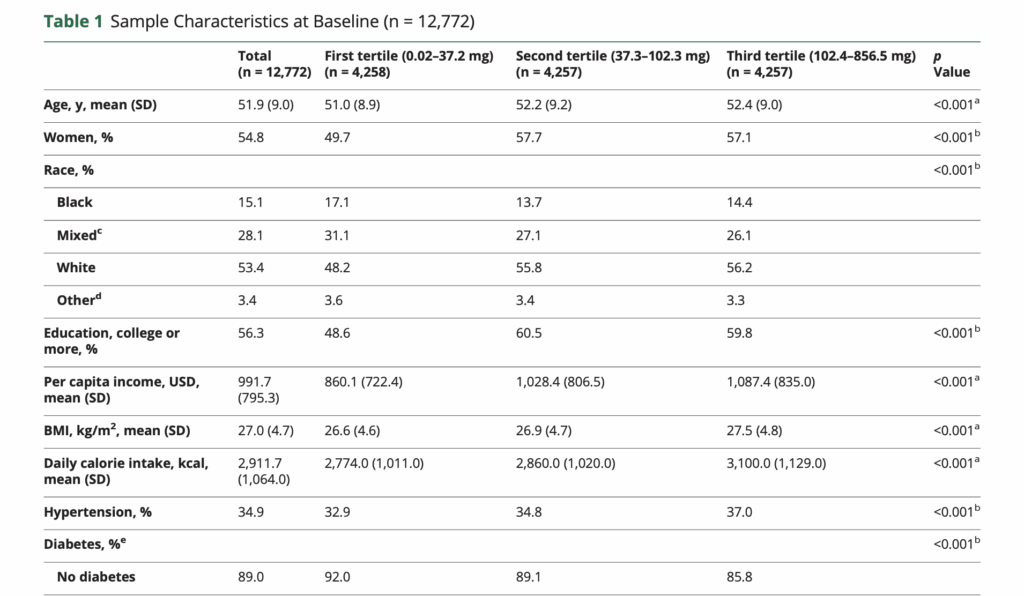

La première idée qui vient à la lecture de ce résumé est : est-ce que les groupes sont comparables ? Il est difficile d’imaginer que la consommation d’édulcorants (aspartame, etc.) ne soit pas liée à d’autres critères — âge, sexe, poids, niveau socio-économique, etc.

En pratique, ceux qui consomment le plus d’édulcorants (102-857 mg/jour) par rapport à ceux qui en consomment le moins (0-37 mg/jour) sont également statistiquement (p < 0,001) :

- plus âgés (52,4 vs 51 ans)

- plus souvent des femmes (57,1 % vs 49,7 %))

- plus souvent issus de l’enseignement supérieur (59,8 % vs 48,6 %)

- avec de meilleurs revenus (1087$ vs 860 $)

- avec un IMC plus élevé (27,5 vs 26,6)

- consommant plus de calories (3100 vs 2774)

- plus hypertendus (37 % vs 32,9 %)

- plus diabétiques (14,2 % vs 8 %)

- avec davantage de maladies cardiovasculaires (7 % vs 5,8 %)

- moins consommateurs actuels d’alcool (67,7 % vs 71,4 %)

- moins fumeurs (9 % vs 17,8 %)

- plus pratiquant d’activité physique modérée à intense (29,3 % vs 17,7 %)

- moins déprimés (12,3 % vs 14 %, p = 0,05)

Par la suite, le « modèle 2 » sera celui où les auteurs vont ajuster statistiquement sur ces variables. Un ajustement, c’est une correction statistique, ça ne rend pas les groupes totalement comparables par magie…

Il est difficile d’ajuster sur de nombreuses variables (même si facile statistiquement…) : il y a des interactions entre elles, et surtout quand on voit des populations différentes sur tous ces critères, on peut imaginer qu’il y en ait d’autres qui n’ont pas été pris en compte. Par exemple, le nombre d’heures de sommeil, la profession, le fait d’avoir des enfants, l’anxiété et la consommation de médicaments, etc.

Quels sont les édulcorants concernés ?

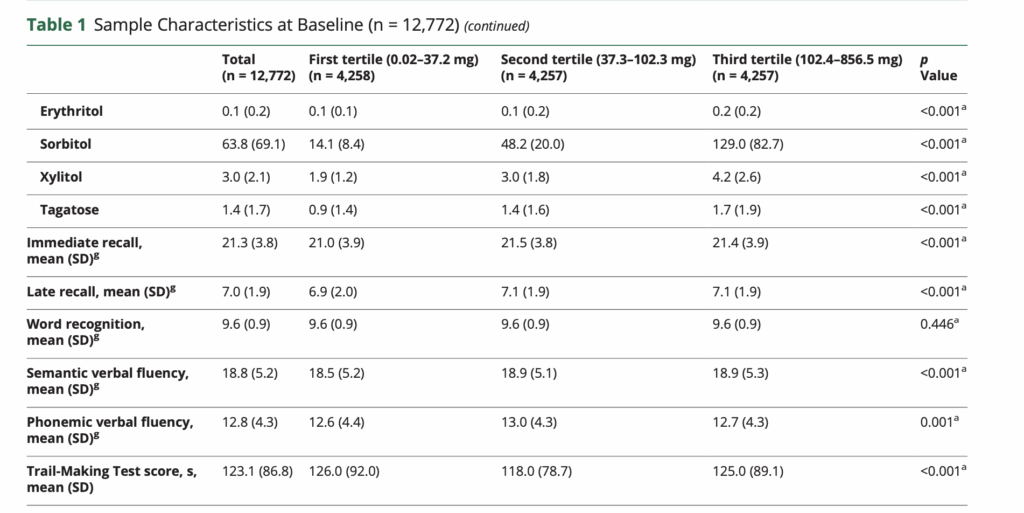

7 colorants sont concernés :

- Aspartame (0,9 mg dans le premier 1/3, 6,2 mg dans le deuxième, 31,2 g dans le troisième) — notons que 33 cl de Coca Zéro contient 85 mg d’aspartame !

- Saccharine (1,3 – 3,9 – 8,5 mg)

- Acesulfame K (0,5 – 2,7 – 15,8 mg)

- Erythritol (0,1 – 0,1 – 0,2 mg)

- Sorbitol (14,1 – 48,2 – 129 mg)

- Xylitol (1,9 – 3 – 4,2 mg)

- Tagatose (0,9 – 1,4 – 1,7 mg)

En pratique, ces valeurs sont estimées à partir d’un questionnaire à 114 questions (Food Frequency Questionnaire), avec une fréquence de consommation (allant de « jamais » à « plus de 3 fois par jour ») multipliée par le nombre de portions consommées, d’après le participant.

Cela donne des fourchettes totales assez déséquilibrées :

- 1er tertile : 0,02 à 37,2 mg d’édulcorants par jour ;

- 2ème tertile : 37,3 à 102,3 mg par jour ;

- 3ème tertile : 102,4 à… 856,6 mg par jour !

Qu’est-ce qui est testé ?

Les auteurs ont repris les tests effectués lors du suivi, pour la mémoire épisodique : la liste de mots du CERAD (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease).

6 tests ont été effectués :

- rappel immédiat : les patients devaient redonner le maximum de mots dans une liste de 10 mots, présentée 3 fois dans des ordres variés. Avant le suivi (baseline), le premier tiers (moins consommateur) se souvenait de… moins de mots (21 vs 21,4 ; p < 0,001) ;

- rappel différé : après 5 minutes de distraction, rappel des 10 mots. Là encore, les moins consommateurs d’édulcorants se souvenaient de moins de mots : 6,9 mots vs 7,1 pour les autres (p < 0,001)

- reconnaissance des mots : ensuite, une liste de 20 mots était présentée — les mêmes 10, et 10 distracteurs. Cette fois, il n’y avait pas de différence : 9,6 / 10 dans tous les groupes.

- les auteurs ont alors calculé un score de mémoire, sur 50 points (30 + 10 + 10)

- fluence verbale sémantique : les patients devaient dire le maximum d’animaux en 60 secondes (ou légumes lors de la 2ème vague de tests en 2012-2014). Les moins consommateurs d’édulcorants avaient aussi une moindre fluence sémantique (18,5 vs 18,9 mots).

- fluence verbale phonétique : les patients devaient citer le maximum de mots commençant par la lettre F en 60 secondes (ou A pour la 2ème vague). Les moins consommateurs d’édulcorants avaient aussi une moindre fluence phonétique (12,6 vs 12,7 mots et 13 mots pour le 2ème tertile).

- enfin, un Trail-Making Test version B a été effectué pour la vitesse d’exécution : les participants devaient tracer une ligne alternant chiffres (de 1 à 13) et lettres (de A à L). Les moins consommateurs étaient encore une fois un peu moins bons (126 secondes vs 125 pour les plus consommateurs et 118 secondes pour le groupe intermédiaire).

Quelle est l’évolution ?

C’est là qu’on aurait aimé avoir des informations… par exemple, 8 ans plus tard, de combien de mots se souviennent les gens, en fonction de leur groupe.

Et bien, on ne sait pas.

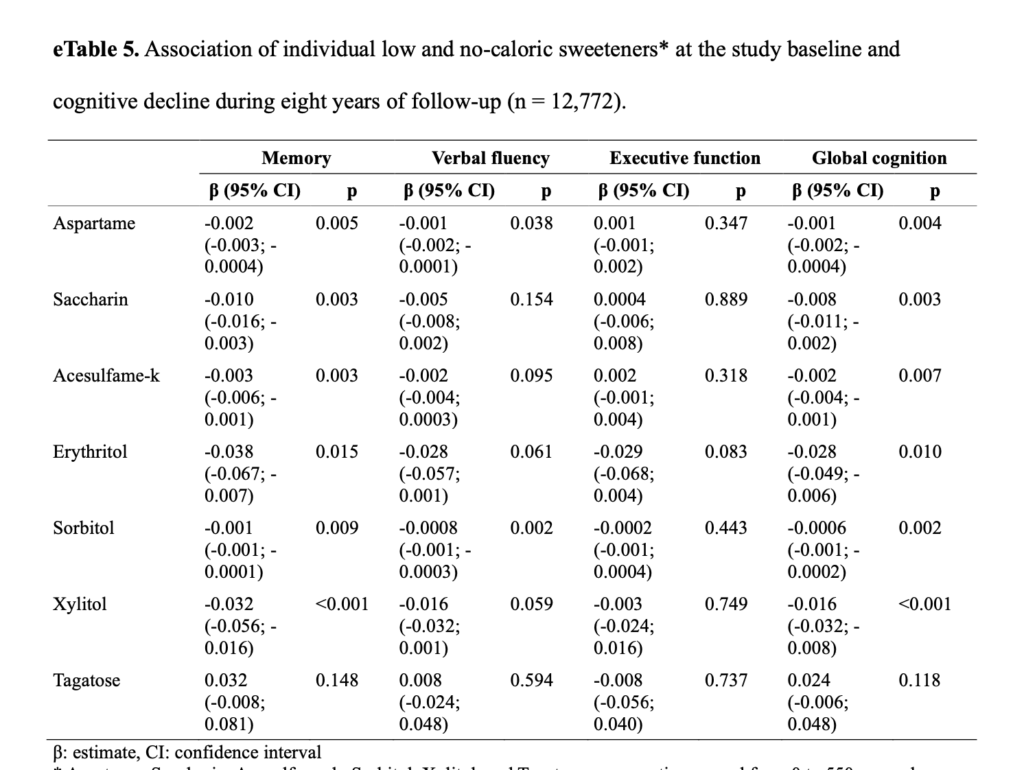

A la place, on a les coefficients bêta sur des Z-Score, du type « bêta = -0,002 (- 0,003 ; – 0,0004), p < 0,001 ». Ce qui signifie qu’en 8 ans, l’exposition à l’aspartame est associée à un déclin d’environ 0,016 points de Z-score par rapport au groupe de référence sur la mémoire.

Ce qui est statistiquement significatif n’est pas toujours cliniquement significatif…

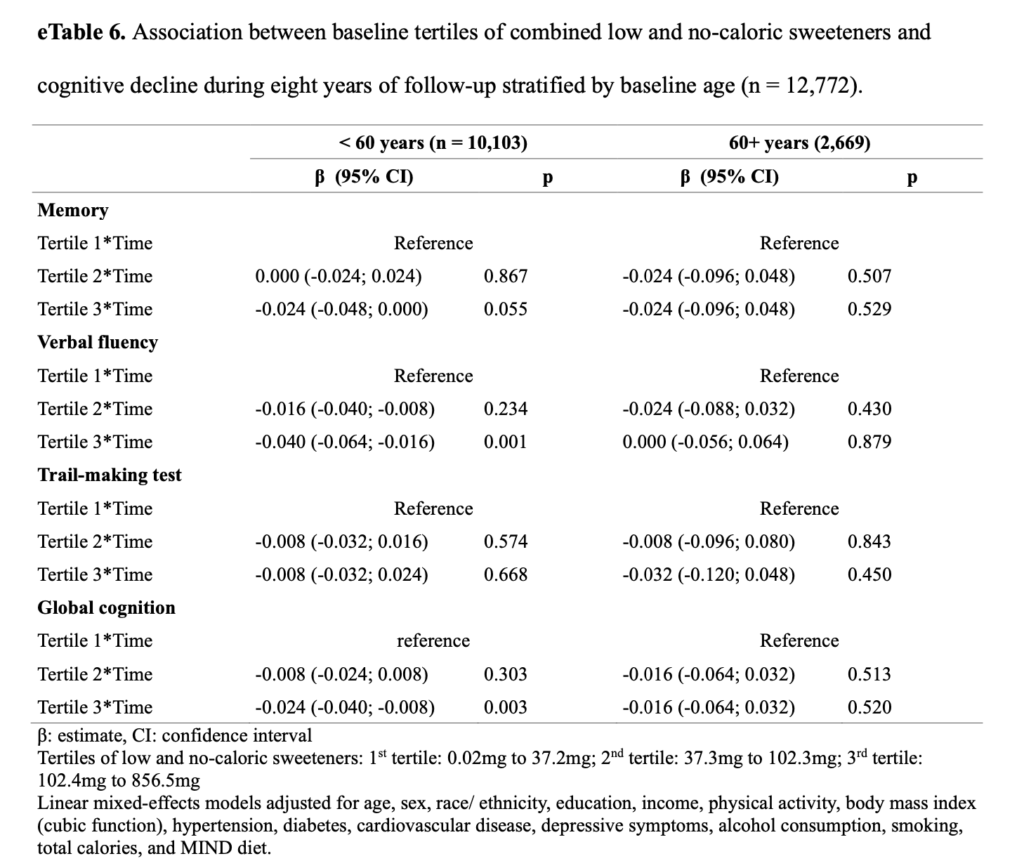

Enfin, comme le disent bien les auteurs dans le résumé, il n’y a aucun effet des édulcorants sur la cognition à 8 ans dans le groupe qui avait déjà 60 ans et plus à l’entrée (en 2008).

12 772 participants ?

Il y avait 12 772 participants ayant répondu aux questions d’intérêt dans l’étude ELSA-Brasil en 2008-2010.

Evidemment, ils n’étaient plus autant sur la vague 3, en 2017-2019 au terme du suivi de 8 ans : ils étaient 9 726 (perdus de vue, décès, données manquantes).

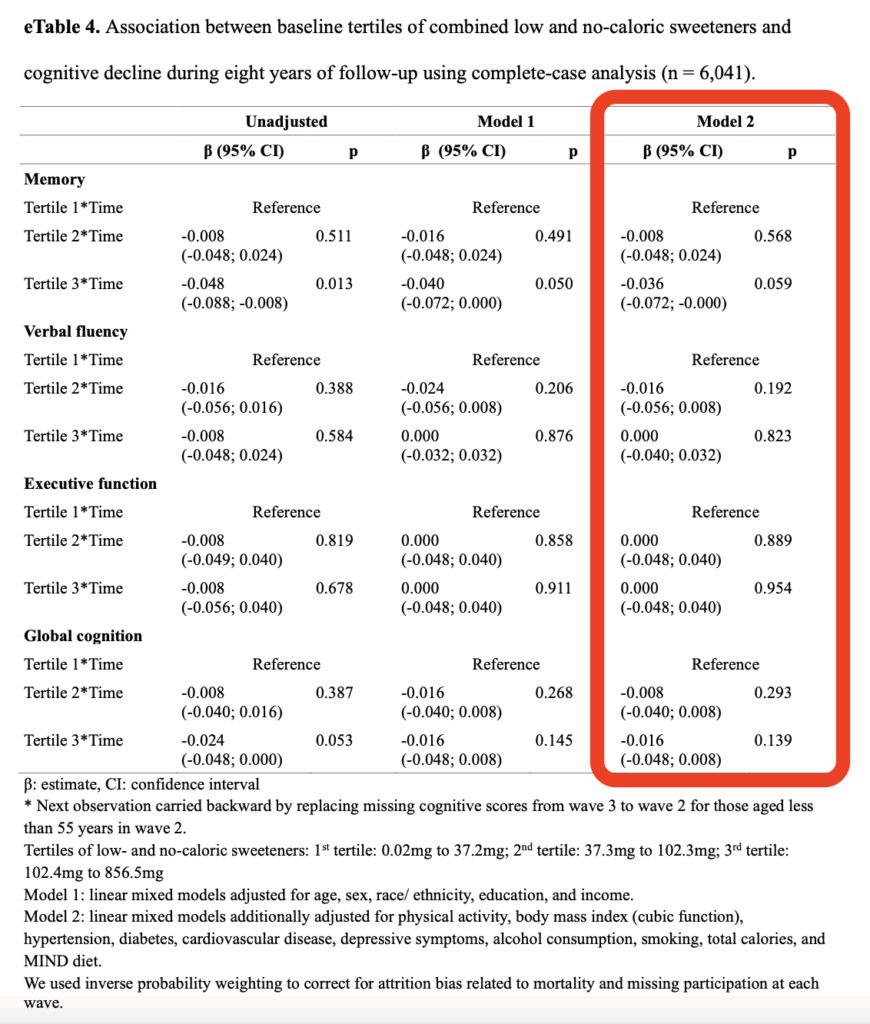

Dans les suppléments, les auteurs ont fait une analyse en cas complet auprès des 6 041 patients ayant répondu (en moyenne) 8 ans après : le modèle 2 (ajusté) ne trouvait aucune association entre consommation d’édulcorants et déclin cognitif au seuil de 5 %.

Conclusion.

En conclusion, cet article qui va sûrement défrayer la presse nous parle de 3 groupes.

Le groupe qui consomme le plus d’édulcorants comporte légèrement plus de femmes avec plus de diplômes et de revenus, plus en surpoids, plus hypertendus, plus diabétiques, et des performances cognitives légèrement supérieures sur des tests de mémorisation de mots et de fluence verbale…

Quand on regarde les 6041 patients qui ont été suivis réellement, il n’y a pas d’association entre surconsommation d’édulcorant et cognition à 8 ans (en moyenne).

Quand on regarde les 2669 patients qui avaient 60 ans et plus à l’entrée, c’est pareil : pas de différence significative entre les groupes peu / moyennement / gros consommateur d’édulcorants à 8 ans…

Par contre, chez les moins de 60 ans, quand on calcule le Z-Score sur le nombre de mots mémorisés sur 10 et sur le nombre de mots commençant par F en 1 minute, et qu’on fait une régression linéaire ajustée sur les paramètres évoqués ci-dessus, on trouve que le coefficient directeur est statistiquement différent de 0 au seuil de 5 %, ce qui laisse supposer qu’il y a bien un effet.

Alors oui, c’est peut-être un signal. Mais c’est aussi peut-être un artéfact…

Parce que si ça se trouve, être une femme diplômée avec un job mieux payé, en surpoids, hypertendu, diabétique, mâchant des chewing-gum au sorbitol et enchaînant les Coca Zero, Pepsi Max et autres RedBull toute la journée, c’est un mode de vie qui est associé chez les moins de 60 ans à une augmentation de consommation de benzodiazépines, qui altèrent les performances (au moins ponctuellement)… mais comme les auteurs n’ont pas ajusté sur les traitements, on ne le saura pas avec cette étude 😉

Comme il est dit dans un célèbre Blog : « ce qui est évident n’est pas toujours juste »