Plusieurs fois par an, nous avons le droit aux mêmes discours : l’augmentation des arrêts de travail n’est « pas soutenable » (Aurélien Rousseau), « met en danger la Sécu », est « déconnectée de l’état de santé de la population » (Agnès Buzyn), est portée par « des abus » (Frédéric Valletoux). En 2023, on apprenait qu’il y avait « 40 % d’abus sur les arrêts de travail COVID déclarés par les patients » (François Braun).

En septembre 2024, la CNAM annonçait 30 % d’arrêts longs injustifiés (Thomas Fatôme) ; las de ne pas convaincre, c’est 54 % qui est annoncé et repris par le ministère de la santé en juillet 2025 (Catherine Vautrin et Yannick Neuder).

Personnellement, je croise très peu de gens qui profitent d’un demi-traitement, abusent de RDV médicaux de suivi, jouissent de leur incapacité temporaire à travailler et bénéficient ainsi d’une situation aussi peu valorisée socialement que financièrement… et même si j’en croisais, je n’aurais absolument aucune raison à faire du clientélisme en 2025, alors que mon planning déborde sous les demandes !

Faisons donc le point avec quelques repères utiles !

Combien y’a-t-il d’arrêts de travail par an en France actuellement ?

En 2023, d’après la DREES [1], il y avait environ 21 millions de personnes assurées, salariées du secteur privé ou contractuelles de la fonction publique au régime général (contre 30,4 millions de personnes en emploi selon l’Insee [2]).

Parmi ces 21 millions, 5,9 millions (28 %) ont eu au moins un arrêt de travail indemnisé.

En moyenne, ces salariés ont eu 1,4 arrêt par an, ce qui représente donc 8,4 millions d’arrêts de travail indemnisés par an [1].

[1] Rapport DREES 2024. Arrêts maladie : au-delà des effets de la crise sanitaire, une accélération depuis 2019. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2024-12/ER1321EMB.pdf

[2] Rapport Insee 2024. Emploi, chômage, revenus du travail

- Evolution de l'emploi. https://www.insee.fr/fr/statistiques/7767041?sommaire=7767424

Comment sont répartis les arrêts (très courts, courts, longs) ?

Parmi les 8,4 millions d’arrêt de travail en 2023 [3] :

- 3,9 millions duraient entre 1 et 7 jours (46,8 %), soit 11,8 millions de journées indemnisées ;

- 1,2 million duraient entre 8 et 14 jours (14,7 %), soit 12,9 millions de journées indemnisées ;

- 1,1 million duraient entre 15 et 30 jours (13,3 %), soit 23,6 millions de journées indemnisées ;

- 1,1 million duraient entre 1 et 3 mois (13,2 %), soit 55,6 millions de journées indemnisées ;

- 460 000 duraient entre 3 et 6 mois (5,4 %), soit 50,5 millions de journées indemnisées ;

- 285 000 duraient entre 6 et 12 mois (3,4 %), soit 59,5 millions de journées indemnisées ;

- 186 000 duraient entre 1 et 2 ans (2,2 %), soit 51,9 millions de journées indemnisées ;

- 80 000 duraient plus de 2 ans (1,0 %), soit 20 millions de journées indemnisées.

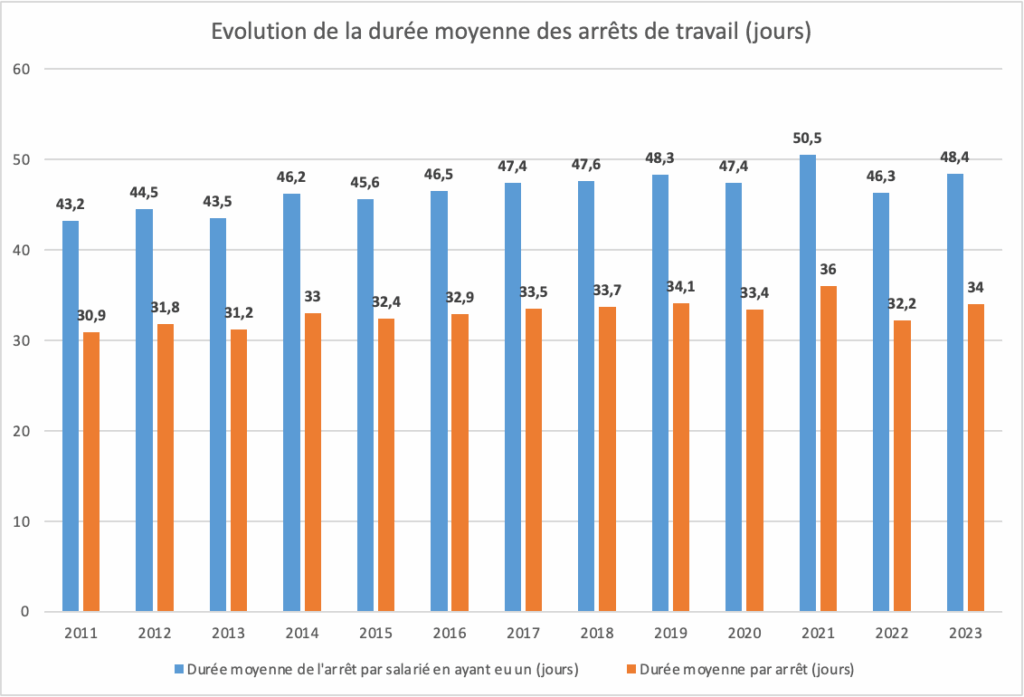

Au total, en 2023, 286 millions de journées ont été indemnisées par l’Assurance Maladie. La moyenne est donc de 34 journées indemnisées par arrêt ou 48,5 journées indemnisées par salarié ayant eu au moins un arrêt (la moyenne est évidemment portée ici par les « arrêts longs »).

[3] CNAM. Indemnités journalières maladie (hors arrêts dérogatoires) selon la durée indemnisée de l'arrêt - 2011 à 2023. https://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/ij-maladie-hors-arret-derogatoires-par-duree-arret

Notons ici que certains arrêts « très courts » passent inaperçus lorsqu’ils sont sous le délai de carence : dans ce cas, les patients préfèrent parfois négocier pour prendre un congé, un RTT, rattraper les heures, etc.

De la même façon, même si c’est légal (et soutenu par la Cour de Justice de l’Union Européenne), les arrêts maladies survenues en période de congés annuels sont exceptionnellement récupérés au titre du « droit de report » (ça ne m’est jamais arrivé en 10 ans en tout cas).

Pour bien déterminer le problème, utilisons maintenant une équation simple, en disant que la durée totale des arrêts dépend de la durée moyenne d’un arrêt, du nombre d’arrêts moyen par personne qui en a au moins un, du taux de salarié ayant au moins un arrêt et du nombre de salariés.

Comment a évolué la durée moyenne des arrêts de travail par rapport à 2017-2019 ?

En moyenne, en 2017-2019, il y a eu 7,1 millions d’arrêts de travail concernant 5,0 millions de salariés [2] :

- 3,2 millions duraient entre 1 et 7 jours (45,4 %) ;

- 1,1 million duraient entre 8 et 14 jours (15,2 %) ;

- 1 million duraient entre 15 et 30 jours (13,9 %) ;

- 1 million duraient entre 1 et 3 mois (13,7 %) ;

- 390 000 duraient entre 3 et 6 mois (5,5 %) ;

- 232 000 duraient entre 6 et 12 mois (3,3 %) ;

- 157 000 duraient entre 1 et 2 ans (2,2 %) ;

- 60 000 duraient plus de 2 ans (0,8 %).

Entre 2017-2019, 239 millions de journées ont été indemnisées par l’Assurance Maladie : 33,8 journées indemnisées par arrêt (contre 34 en 2023) et 47,8 journées indemnisées par salarié ayant eu au moins un arrêt (contre 48,5 en 2023).

[3] CNAM. Indemnités journalières maladie (hors arrêts dérogatoires) selon la durée indemnisée de l'arrêt - 2011 à 2023. https://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/ij-maladie-hors-arret-derogatoires-par-duree-arret

Est-ce que l’évolution actuelle de la durée des arrêts de travail est plus importante que les années précédentes ?

Non, nous n’avons même jamais été aussi stables qu’entre 2019 et 2023 : respectivement 48,3 vs 48,4 journées indemnisées par arrêt, et 34,1 vs 34 journées indemnisées par salarié ayant eu au moins un jour d’arrêt, sur ces 2 années ! Si on remonte par bonds de 4 ans :

- en 2015 : 45,6 journées indemnisées par an ; 32,4 journées indemnisées par arrêt (pour les salariés en ayant eu au moins un) ;

- en 2011 : 43,2 journées indemnisées par an ; 30,9 journées indemnisées par arrêt (pour les salariés en ayant eu au moins un).

Toutes les remarques sur « l’explosion des arrêts longs » repose donc sur cette différence de 33,8 journées à 34 journées indemnisées par arrêt sur les 6 dernières années (sachant que la population a vieilli, que l’âge de la retraite a reculé, que la démographie médicale a chuté et qu’il y a une pandémie qui a débuté en 2020)…

Notons ici qu’on parle des arrêts pour ceux ayant eu au moins un jour ; sinon, 286 millions de journées d’arrêt pour 21 millions de personnes, cela représente en moyenne 13,6 jours d’arrêts pour maladie (en supposant un taux similaire chez les 9 millions de personnes en emploi hors régime général – agriculteurs, libéraux, etc.).

Si ce n’est pas sur la durée des arrêts par salarié que le bât blesse, peut-être que le problème vient alors du nombre d’arrêts par salarié… Voyons ça !

Comment a évolué le nombre d’arrêts de travail ces dernières années ?

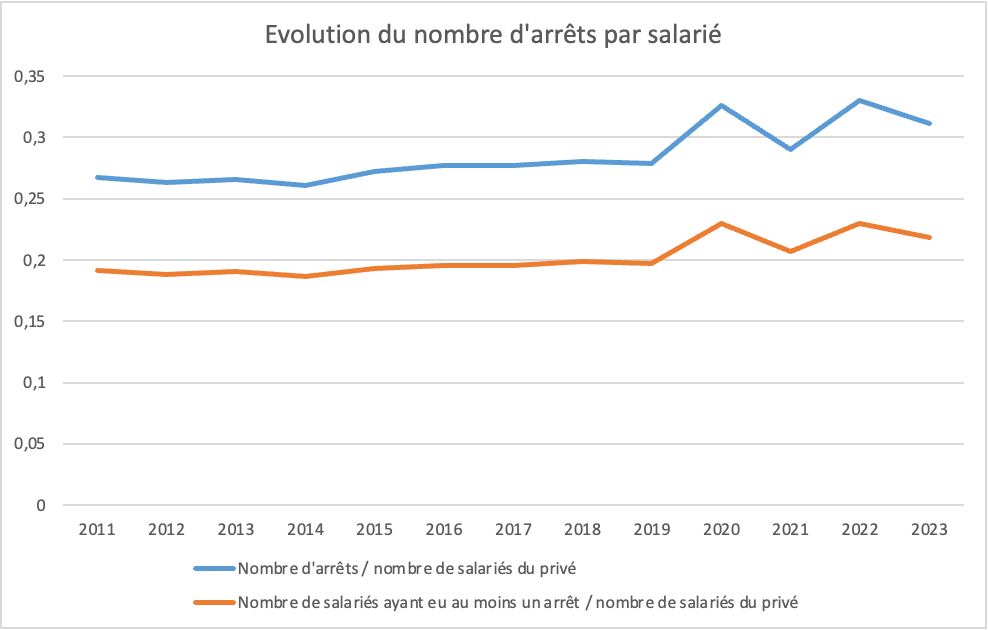

Le nombre d’arrêts de travail a augmenté de 6,58 millions à 8,42 millions entre 2011 et 2023. Le nombre de salariés du privé ayant eu au moins un arrêt est passé de 4,7 à 5,9 millions sur la même période.

Donc le nombre d’arrêts de travail augmente, mais cela est principalement dû à des raisons attendues :

- la population active augmente (augmentation de population, recul de l’âge de la retraite, diminution du taux de chômage) ;

- la population vieillit et les prises en charge médicales s’améliorent (le décès d’un patient peut être considéré comme un évènement positif sur le tableur Excel concernant les indemnités journalières, mais l’impact en vie réelle sur la personne ne devrait pas être négligé) ;

- et aussi… le COVID s’est ajouté aux autres causes d’arrêt en 2020, avec ses conséquences (hospitalisations, séquelles de réanimation, Covid Long, autres conséquences non identifiées liées à ce virus).

Je n’ai pas l’évolution du nombre de salariés dépendant du régime général, mais l’Insee fournit le nombre de personnes en emploi salarié, augmentant progressivement de 24,6 millions en 2011 à 27,0 millions en 2023 [2].

En supposant que le taux de salariés dépendant du régime général est fixe sur cette période, nous pouvons faire un ratio du nombre d’arrêts / nombre de salariés du privé.

Donc le nombre d’arrêts par salarié a bien augmenté récemment, ce qui peut se comprendre de 3 façons :

- les gens sont plus souvent malades ;

- les gens sont autant malades, mais réclament davantage d’arrêts de travail (et sont suivis par les médecins dans cette demande) ;

- les gens ne sont pas malades, et réclament des arrêts de travail injustifiés.

Le point 1 signifierait que les arrêts maladies sont un instrument de mesure de l’état de santé (le thermomètre, baromètre ou ce que vous voulez), et qu’il s’est produit « quelque chose » en 2020 qui aurait pu perturber la santé de la population… Dans ce cas, ce sont les politiciens qui devraient se responsabiliser, et lutter contre les infections respiratoires avec les outils à leur disposition (amélioration de la qualité de l’air intérieure, incitation au port du masque dans les lieux de soins, transports, EHPAD, etc.)

Le point 2 nous rapprocherait d’une « libération de la parole » façon #MeToo. On pourrait le résumer comme : « avant, on pouvait harceler au boulot, mais maintenant on ne peut plus rien dire, les gens s’arrêtent / portent plainte pour rien ». Cela signifierait qu’il y avait une sous-déclaration des arrêts de travail justifiés avant cette période… (J’avais fait un billet de blog en 2018 sur le « présentéisme » ou le refus des arrêts justifiés).

Le point 3 correspond au discours généralement propulsé par les politiques dans les médias, évoquant des « abus » pour proposer des solutions de déremboursement, d’augmentation du délai de carence, ou autres mesures pour « responsabiliser les médecins et les patients »… sans jamais responsabiliser les politiciens !

Ces mêmes politiciens sont d’ailleurs bien incapables d’apporter un début de réponse à la question « pourquoi diable les médecins de 2025, surchargés de travail et de patients, feraient du clientélisme à accepter des arrêts de travail injustifiés » ?