Est-ce qu’il y a une façon d’estimer les principales causes d’arrêt de travail ?

Entre 2019 et 2023, le coût des arrêts de travail est passé de 7 982 404 895 euros à 10 207 400 477 euros (soit 27,9 % de plus).

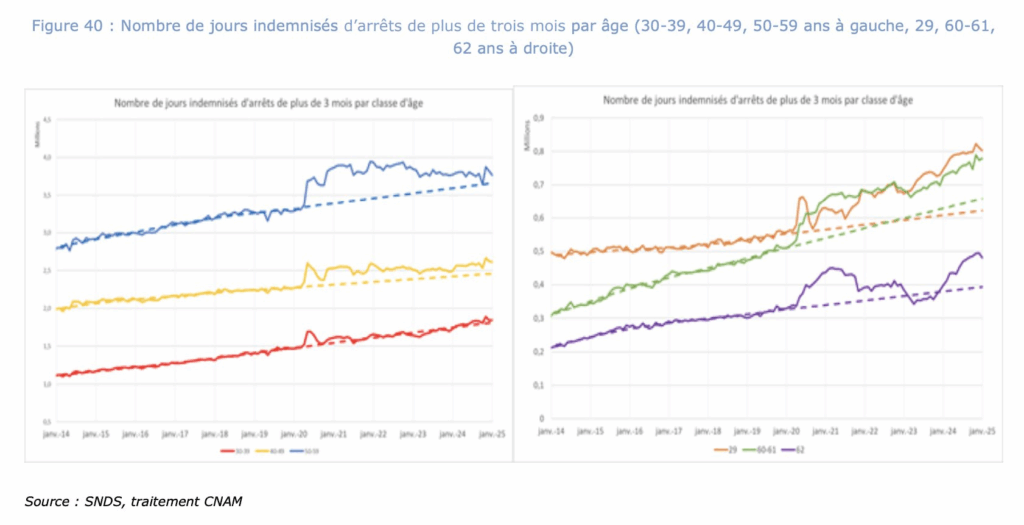

Comme on l’a vu précédemment, cela s’est fait de façon progressive depuis 2011 (augmentation de la population en activité, revalorisation des salaires), avec une augmentation plus forte chez les plus de 60 ans (vieillissement de la population, recul de l’âge de la retraite). Depuis 2020, le nombre d’arrêts courts a augmenté chez les plus jeunes… ce qui s’explique assez bien par l’apparition du COVID, en plus des autres problèmes de santé qui existaient déjà.

Il y a probablement d’autres causes à ajouter, telles que « la libération de la parole » : le harcèlement au travail n’est plus toléré, à l’ère de #MeToo…

Le motif des arrêts n’est pas clairement détaillé (bien que les arrêts peuvent être télétransmis depuis 2011 par les médecins généralistes, permettant un recueil de données déjà codées). Selon la Cour des Comptes en 2024, le motif n’est connu que pour 50 % des arrêts… mais ces données ne sont pas publiques à ma connaissance [1].

Pour estimer les motifs d’arrêts, il y a les sondages : d’après Malakoff-Humanis (sur 1000 personnes), les troubles psychologiques représentaient 20 % des motifs d’arrêt en 2022 contre 15 % en 2020… La Cour des Comptes précise que « ces chiffres doivent être pris avec précaution » [1].

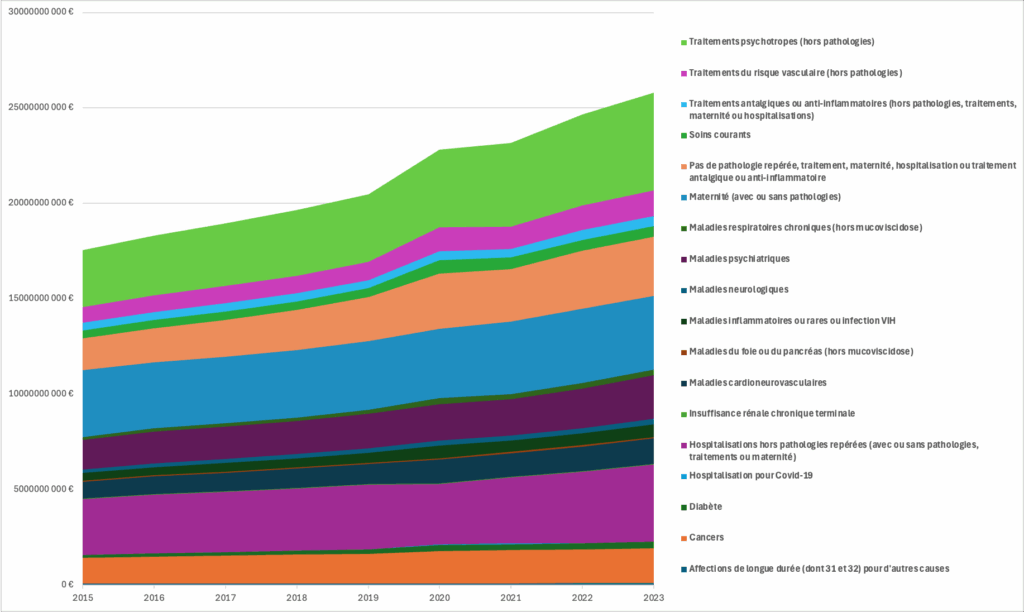

Une autre possibilité pourrait être à travers les montants remboursés, pour une cinquantaine de pathologies suivies par l’Assurance Maladie, en filtrant sur « dépenses niveau 2″ = indemnités journalières et AT/MP remboursés » [2].

Quelques limites importantes :

- il n’est pas possible de supprimer ici les AT/MP. Cela donne un montant de 25,8 milliards d’euros de dépenses en 2023 contre 20,5 milliards en 2019 (soit 25,9 % d’augmentation) ;

- même en filtrant sur « indemnités journalières », comme on a AT/MP, ça nous sort des pôles de dépenses nommés « traitements psychotropes » ou « pas de pathologie repérée, traitement… » (en dehors des pathologies suivies donc).

En pratique, les indemnités journalières qui ont progressé anormalement (au-delà des 26 % d’augmentation) entre 2019 et 2023, sont celles liées à :

- Traitements psychotropes : 5,11 milliards contre 3,55 (+ 44 %)

- Pas de pathologie repérée, traitement, maternité, hospitalisation ou traitement antalgique ou anti-inflammatoire : 3,08 milliards contre 2,29 (+ 35 %)

- Traitement du risque vasculaire : 1,35 milliards contre 0,96 (+ 41 %)

- Diabète : 340 millions contre 221 (+ 54 %)

- Maladies respiratoires chroniques : 308 millions contre 200 (+ 54 %)

Et donc, avec les limites ci-dessus, cela permet d’estimer ainsi la répartition des dépenses liées aux indemnités journalières et AT/MP dans le pool de :

- 23 % pour traitements psychotropes ;

- 18 % pour hospitalisations hors pathologies repérées ;

- 14 % pour « pas de pathologie repérée », traitement, maternité, etc. ;

- 10 % pour maladies psychiatriques ;

- 8 % pour cancers ;

- 6 % pour maladies cardioneurovasculaires ;

- 6 % pour traitements du risque vasculaire ;

- 3 % pour maternité ;

- 3 % pour maladies inflammatoires ou rares ou VIH ;

- 2,5 % pour soins courants ;

- 2,3 % pour antalgiques ou anti-inflammatoires ;

- 1,5 % pour diabète ;

- 1,4 % pour maladies respiratoires chroniques ;

- 1,3 % pour maladies neurologiques ;

- 0,5 % pour ALD 31 ou 32 ;

- 0,3 % pour maladies du foie ou pancréas ;

- 0,1 % pour maladie rénale chronique terminale.

Tout cela est évidemment très imparfait : il faudrait que l’Assurance Maladie détaille les motifs d’arrêts de travail, dont elle dispose avec la télétransmission de nos arrêts (ils sont en mesure de faire des statistiques personnalisées pour chaque médecin sur un motif précis… donc il serait facile de fournir ça au niveau national).

[1] Cour des Comptes. Sécurité sociale 2024. L’indemnisation des arrêts de travail pour maladie du régime général : une dépense à maîtriser, une réglementation à simplifier. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-05/20240529-Ralfss-2024-Indemnisation-arrets-de-travail-pour-maladie-du-regime-general.pdf

[2] CNAM. Pathologies : dépenses remboursées affectées à chaque pathologie. https://data.ameli.fr/explore/dataset/depenses/export/?sort=-dep_niv_1&q=indemnit%C3%A9

Est-ce que les Français sont plus souvent en arrêt maladie que les Allemands ?

Non, la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin avait eu droit à un démenti de son erreur par Radio France en avril 2025 [3].

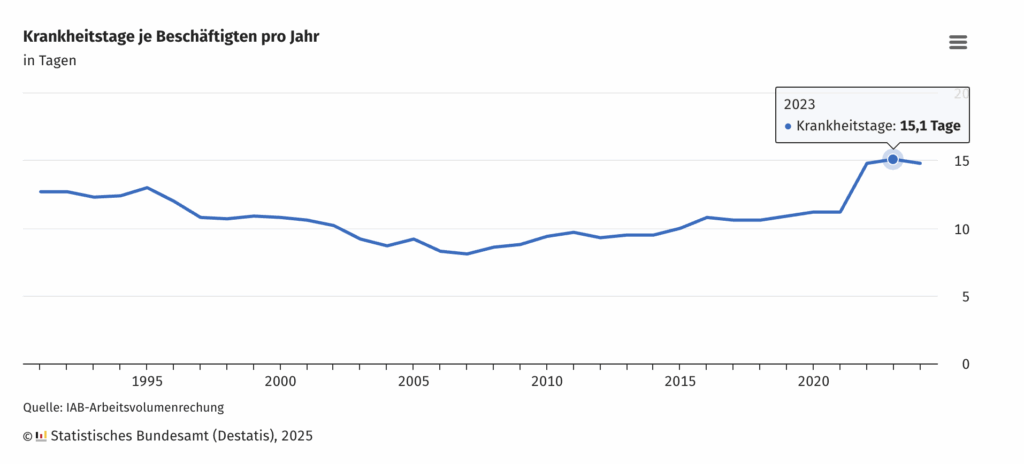

Précédemment, nous avions déjà vu qu’il y a 286 millions de journées indemnisées pour 21 millions de personnes en emploi, assurées au régime général : cela représentait environ 13,6 jours d’absence pour maladie en moyenne (en pratique, 15,1 millions de salariés ont 0 à 3 jours et les 5,9 millions restants ont 48,4 jours d’arrêt).

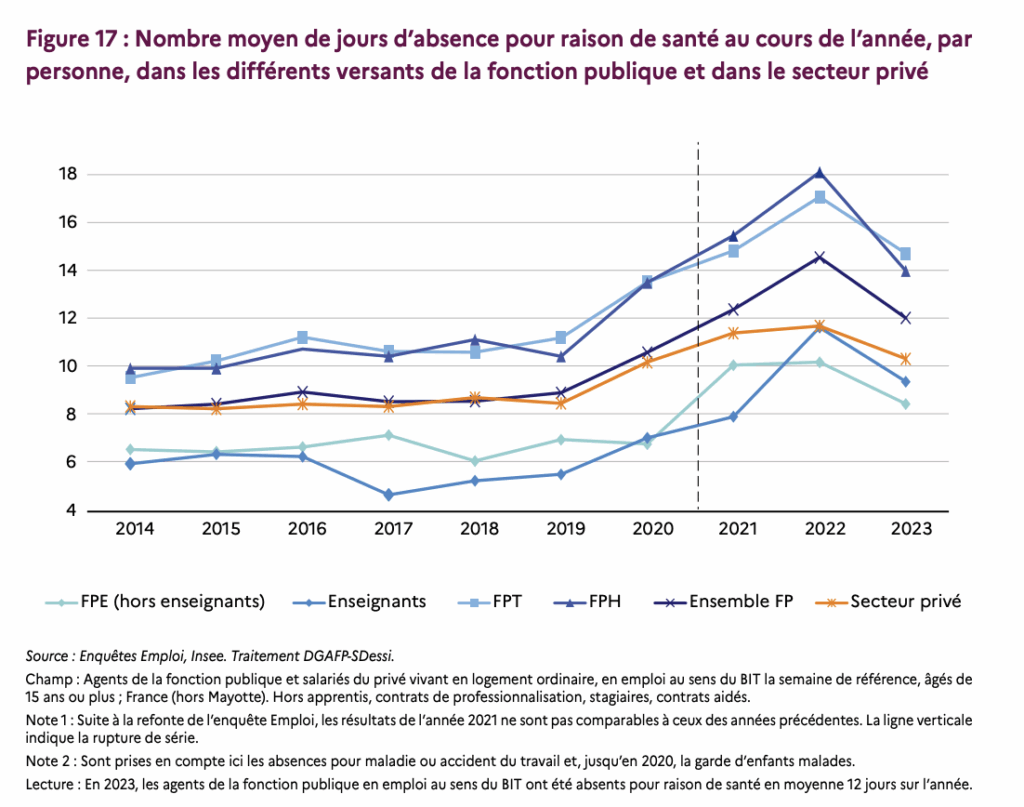

D’après les enquêtes Emploi de l’Insee, les salariés du secteur privé ont été absents 10,3 jours en 2023 contre 12 jours pour les agents de la fonction publique (8,4 jours pour les agents de la Fonction Publique d’Etat hors enseignants ; 9,3 jours pour les enseignants ; 14 jours pour les agents de la Fonction Publique Hospitalière et 14,7 jours pour les agents de la Fonction Publique Territoriale) [4].

Comme le relève Radio France, en Allemagne, le nombre d’arrêt était de 15,1 jours en 2023… soit davantage qu’en France. La comparaison est bien sûr difficile car les systèmes diffèrent (pas de jour de carence en Allemagne, indemnisation par l’Assurance Maladie à partir de 6 semaines, etc.), et parce que les structures d’emploi et la démographie diffèrent également (par exemple, la part de l’emploi à temps partiel en Allemagne est 28 % contre 17 % en France, notamment avec les réformes Hartz qui ont élargi la gamme des emplois minimes, à volumes horaires et cotisations salariales limités) [3,5,6].

L’institut fédéral pour la sécurité et la santé au travail (Baua) estimait même ce nombre à 21 jours d’arrêts maladie par salarié en Allemagne en 2023, toute profession confondue [7].

[3] Le vrai ou faux. Mathilde Bouquerel. Les salariés français sont-ils plus souvent en arrêts-maladies que les salariés allemands, comme l'affirme Amélie de Montchalin ? https://www.franceinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/les-salaries-francais-sont-ils-plus-souvent-en-arrets-maladies-que-les-salaries-allemands-comme-l-affirme-amelie-de-montchalin_7166736.html

[4] Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques, DGAFP. Rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Edition 2024 (page 166). https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport-annuel/ra_2024.pdf

[5] Eurostat 2024. Employment and activity by sex and age - annual data. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSI_EMP_A__custom_14848915/default/line?lang=en

[6] IFRAP. Et si la France avait le même taux d’emploi que l’Allemagne ? https://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/et-si-la-france-avait-le-meme-taux-demploi-que-lallemagne#_ftn1

[7] Baua. Volkswirtschaftliche Kosten durch Arbeitsunfähigkeit. https://www.baua.de/DE/Themen/Monitoring-Evaluation/Zahlen-Daten-Fakten/Kosten-der-Arbeitsunfaehigkeit

Et pour les autres pays voisins ?

Avec toutes les réserves évoquées au-dessus (différences dans les employés, les employeurs, le recueil et l’indemnisation des arrêts de travail), on peut trouver un nombre moyen d’arrêts par salarié similaire chez nos voisins :

- 14,2 jours en Belgique selon SD Worx (sur plus de 800 000 travailleurs belges) [8, 9] ;

- 369 millions de jours perdus en Espagne (31,6 % ont eu au moins un arrêt de travail) [10] pour 21,2 millions de personnes en activité, soit 17,4 jours d’absence par employé.

Il existe aussi des pays où le nombre de journées d’absences semble moindre :

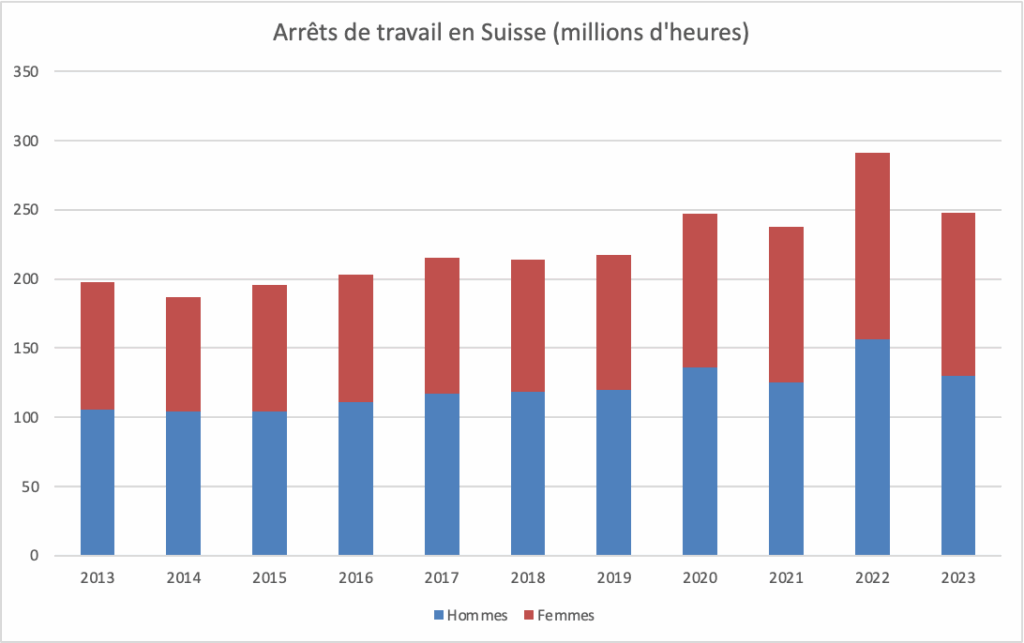

- 248 millions d’heures en Suisse selon l’Office fédéral de la statistique [12] (soit environ 35 millions de journées de 7h, pour 4,8 millions de personnes actives [13]… donc 7,3 jours d’absence indemnisées par an) ;

- 163,8 millions de journées d’absence pour maladie au Royaume-Uni en 2023 (selon l’ONS) [14] pour 31,4 millions d’employés (dont 21,6 à temps plein) [15]… soit 5,2 jours d’absence indemnisées par an ! Notons toutefois qu’au Royaume-Uni, un arrêt de moins de 7 jours peut être fait en auto-déclaration, ce qui diminue faussement ces statistiques en excluant tous les arrêts courts [16].

[8] 1 Belge sur 3 n’a pas été absent du travail un seul jour pour cause de maladie en 2023. https://www.sdworx.be/fr-be/propos-de-sd-worx/presse/2024-02-21-1-belge-sur-3-na-pas-ete-absent-du-travail-un-seul-jour-pour

[9] L'absentéisme pour maladie en Belgique : identifier le seuil critique pour votre entreprise. https://shyfter.co/fr-be/blog/labsentisme-pour-maladie-en-belgique--identifier-le-seuil-critique-pour-votre-entreprise

[10] Ivie. 64,5% des jours perdus pour cause d'incapacité temporaire correspondent à des travailleurs ayant plus d'un arrêt maladie dans l'année. https://www.ivie.es/es_ES/el-645-de-las-jornadas-perdidas-por-incapacidad-temporal-corresponde-a-trabajadores-que-encadenan-mas-de-una-baja-en-un-ano/

[11] INE. Enquête sur la population active (EPA). https://www.ine.es/dyngs/Prensa/EPA4T23.htm

[12] Volume annuel des absences des salariés selon différentes raisons d'absence, le sexe, la nationalité et le taux d'occupation. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/heures-travail/absences.assetdetail.31025859.html

[13] 50 ans d'évolution de la population active occupée: démographie, temps de travail et professions. https://www.profamilia.ch/fr/actualite/actuel?view=article&id=2987&catid=9

[14] Sickness absence in the UK labour market: 2023 and 2024. https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/labourproductivity/articles/sicknessabsenceinthelabourmarket/2023and2024

[15] Employees in Great Britain: 2023. https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/businessregisterandemploymentsurveybresprovisionalresults/provisionalresults2023

[16] NHS. Sickness Absence Policy. https://www.nhsbsa.nhs.uk/sites/default/files/2021-07/Sickness%20Absence%20Policy%20%28V4%29%20-%2003.2021%20%282%29.pdf

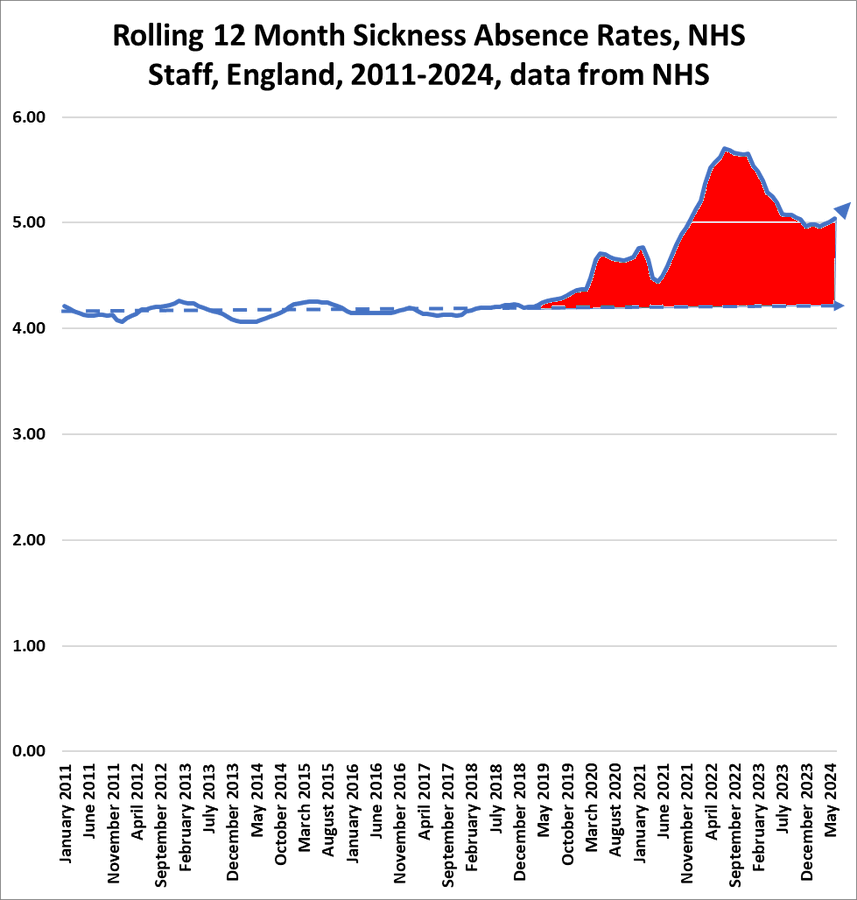

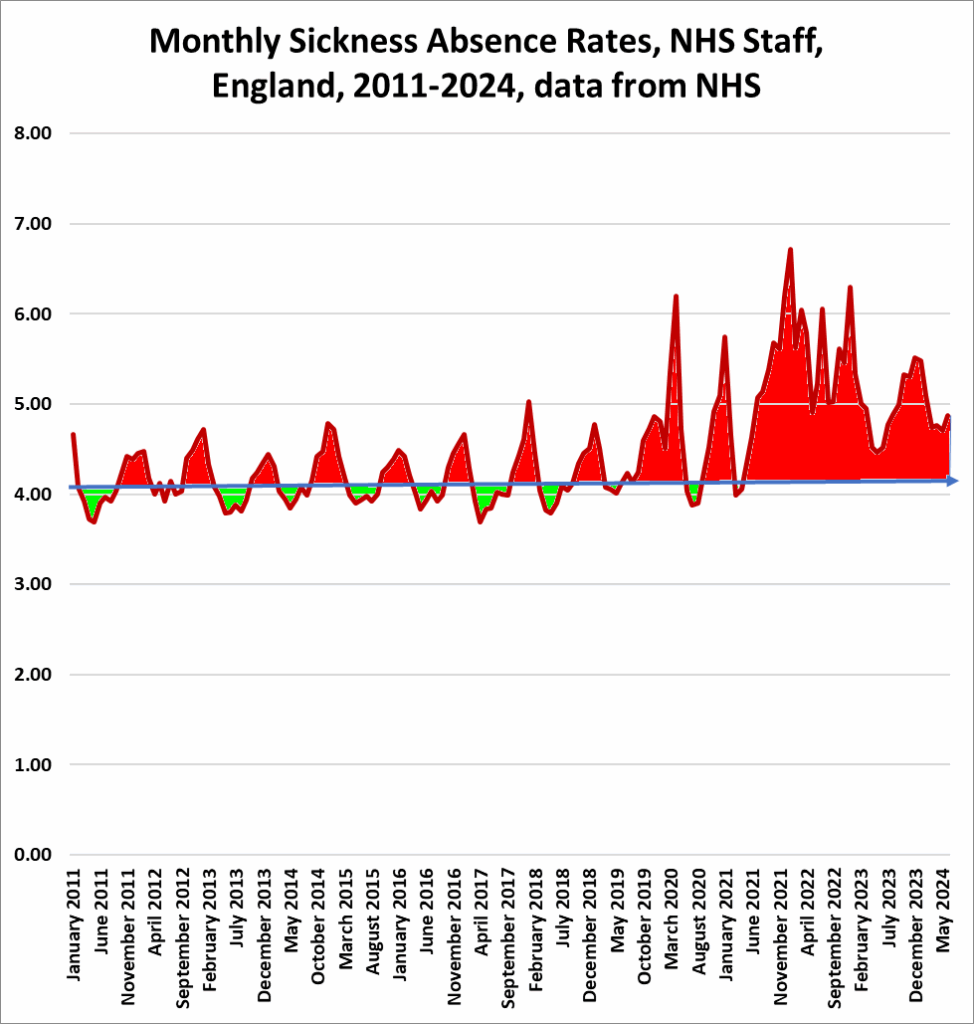

Est-ce que l’augmentation des arrêts de travail en France depuis 2020 diffère dans les autres pays ?

Eh bien non. C’est la même chose partout : « quelque chose » est apparu en 2020, « persiste » aujourd’hui, pour expliquer une augmentation constante des arrêts de travail sans retour au niveau antérieur, avant cette apparition. Sachant que depuis le premier trimestre 2020, il y a une pandémie, avec un virus qui circule toujours et qui peut causer des symptômes persistants après infection… il semble peu raisonnable de chercher une autre cause en priorité.

Sur Twitter (X), @1goodterm l’a très bien illustré ici pour le Royaume-Uni [17].

En Suisse, autre pays où le nombre d’arrêts semble « différemment plus faible qu’ailleurs » (la tournure est moche mais on se comprend), on peut retrouver un schéma similaire avec 212 millions d’heures d’arrêt par an en moyenne entre 2016 et 2019, puis 256 millions entre 2020 et 2023 [12].

Le schéma est similaire en France dans cette figure du rapport Charges et produits 2025.

[12] Volume annuel des absences des salariés selon différentes raisons d'absence, le sexe, la nationalité et le taux d'occupation. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/heures-travail/absences.assetdetail.31025859.html

[17] https://x.com/1goodtern/status/1850638766081523773

Est-ce que la moitié des arrêts de travail longs sont injustifiés ?

En juillet 2022, Thomas Fatôme (directeur général de la CNAM) annonçait que « 14 à 18 % des arrêts de travail sont injustifiés dans ce pays » [18].

Comme je le notais en 2023 avec un exemple concret, une mise en invalidité est un arrêt compté « injustifié » : par exemple, un généraliste prolonge un arrêt du 1er juillet au 1er octobre ; le médecin-conseil convoque le patient le 3 septembre et dit « vous serez en invalidité au 30 septembre » : cela rend l’arrêt de travail « injustifié ». Mais c’est la seule façon de faire ! Ajoutons à cela que le service social de l’Assurance Maladie incite souvent à ne pas demander d’invalidité, tant que les droits aux indemnités journalières ne sont pas épuisés…

En 2023, Thomas Fatôme évoquait cette fois 30 % d’arrêts injustifiés [18b] puis 33 % en 2024 (sur 230 000 contrôles) [18c]. Notons qu’en 2003, la CNAM annonçait 6 % [18d].

Selon le rapport Charges et Produits 2024, « plusieurs campagnes ont été menées (pour) vérifier la justification des arrêts les plus longs. Globalement, dans les situations identifiées comme problématiques, il a été mis fin au versement des IJ dans environ la moitié des cas » [19]. En 2025, le rapport notait que « des contrôles médicaux ponctuels sur les arrêts de plus de 18 mois ont montré que 54 % des arrêts concernés par ces contrôles n’étaient plus justifiés avec la possibilité d’une reprise du travail pour le salarié ou d’un passage en invalidité ». Notons déjà la belle progression d’une année à l’autre, qui évoque une maîtrise très approximative du sujet. Il est aussi surprenant de mélanger ces 2 évolutions : l’Assurance Maladie pourrait sans problème les distinguer, mais ne le fait pas. Le nombre des contrôles n’est pas décrit non plus, alors qu’il y avait en 2023 :

- 186 000 arrêts entre 1 et 2 ans (2,2 %) ;

- 80 000 duraient plus de 2 ans (1,0 %).

… soit environ 160 000 de plus de 18 mois.

Entre le 15 et le 29 juillet 2025, le Premier Ministre François Bayrou, la ministre Catherine Vautrin et le sous-ministre délégué à la santé Yannick Neuder ont donc repris le chiffre et affirmé à plusieurs reprises, dans plusieurs médias, que 50 % des arrêts de plus de 18 mois étaient injustifiés… Sans reprendre la distinction « reprise ou invalidité » ! Cela a été démenti dans plusieurs médias [21, 22, 23].

Dans son billet sur le sujet, Christian Lehmann notait en août 2025 [20] que « sollicitée par le journaliste Vincent Granier pour l’Agence presse médicale, la CNAM est obligée de donner les détails de ces 54 %. Il en ressort que, sur 18 585 arrêts de plus de 18 mois ciblés, seuls 12 % d’entre eux ont amené le médecin-conseil à décider la reprise du travail pour aptitude. Pour les 41 % restants, la personne ne relevait plus de l’arrêt de travail, mais d’une pension d’invalidité (correspondant à un état stabilisé dont on considère qu’il ne pourra plus évoluer). » Dans le Dauphiné Libéré, il est précisé que « les arrêts de travail frauduleux sont estimés autour de 1 à 3 % du total par l’Assurance maladie. » [23]

Notons que 18 585 arrêts contrôlés sur 160 000 de plus de 18 mois, c’est peu… alors posons-nous la question suivante !

[18] Egora. Future convention médicale : ce qui vous attend. Juillet 2022. https://lesgeneralistes-csmf.fr/2022/07/05/egora-future-convention-medicale-ce-qui-vous-attend/

[18b] La santé à voix haute. https://lasanteavoixhaute.jimdoweb.com/fil-sant%C3%A9/2024/trop-ou-pas-assez-d-arr%C3%AAts-de-travail/

[18c] CNAM. Lutte contre les abus d’arrêts de travail : l’Assurance Maladie particulièrement vigilante. Mars 2025. https://www.ameli.fr/cote-d-opale/assure/actualites/lutte-contre-les-abus-d-arrets-de-travail-l-assurance-maladie-particulierement-vigilante

[18d] Le Monde. Les arrêts maladie en chiffres. 2003. https://www.lemonde.fr/archives/article/2004/06/02/les-arrets-maladie-en-chiffres_367256_1819218.html

[19] Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l'Assurance Maladie pour 2025 https://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/2024-rapport-propositions-pour-2025-charges-produits

[20] Lehmann C. Arrêts de travail «injustifiés» : une désinformation orchestrée. Libération. 2 août 2025. https://www.liberation.fr/societe/sante/arrets-de-travail-injustifies-une-desinformation-orchestree-20250802_MYJ3ERBEGFHL7NWELQZOK4M63Q/

[21] Un arrêt maladie sur deux injustifié après 18 mois, vraiment ? Ce que cache le chiffrage de François Bayrou. Le Quotidien du Médecin. https://www.lequotidiendumedecin.fr/sante-societe/politique-de-sante/un-arret-maladie-sur-deux-injustifie-apres-18-mois-vraiment-ce-que-cache-le-chiffrage-de-francois

[22] Un arrêt maladie de longue durée sur deux est-il vraiment « injustifié », comme le dit le gouvernement ? Le Parisien. https://www.leparisien.fr/societe/sante/un-arret-maladie-de-longue-duree-sur-deux-nest-il-vraiment-plus-justifie-comme-le-dit-le-gouvernement-31-07-2025-MICBG7ZNLJHDTD3TDFN7UCITMQ.php

[23] Arrêts de travail : plus de la moitié sont-ils « injustifiés », comme l'affirme le gouvernement ? Le Dauphiné Libéré. https://www.ledauphine.com/societe/2025/08/05/arrets-de-travail-plus-de-la-moitie-sont-ils-injustifies-comme-l-affirme-le-gouvernement

Serait-il possible pour l’Assurance Maladie de contrôler tous les arrêts longs ?

Déjà, c’est légalement obligatoire. Pour tout arrêt de plus de 6 mois, le service médical de l’Assurance Maladie rend un avis : le site Ameli.fr précise bien que « pour que l’indemnisation d’un arrêt de travail dépasse 6 mois consécutif, il faut que le service médical de l’Assurance Maladie donne son accord et que votre état de santé le justifie. » [24]

Cela rend ridicule l’assertion qu’il y aurait, à 18 mois, des arrêts « injustifiés ». Le terme est inapproprié (voire malhonnête).

Ensuite, parlons de la faisabilité.

Pour rappel, 3,9 millions d’arrêts durent moins de 7 jours ; 3,9 millions durent de 8 jours à 6 mois… et pour le reste, 550 000 arrêts durent plus de 6 mois (environ 160 000 durent plus de 18 mois).

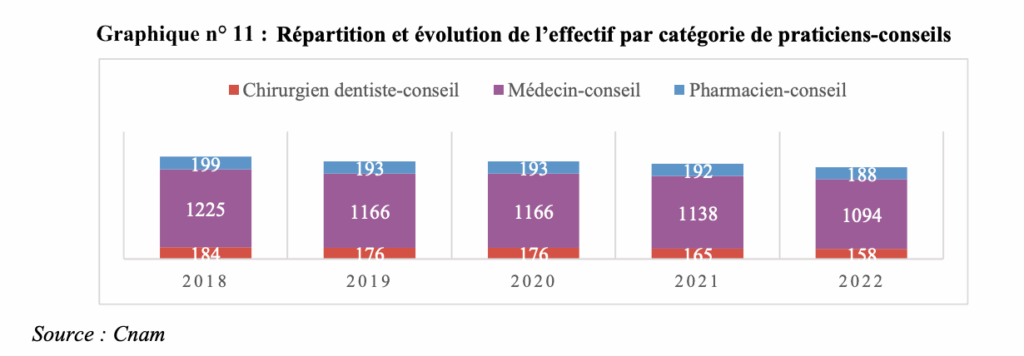

Selon le Quotidien du Médecin, il y avait environ 2000 médecins-conseils en France en 2019 [25]. Selon Egora, il y aurait 1 500 praticiens-conseils – médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes – en France en 2024, dépendant des 16 directions régionales du service médical [26].

Finalement, le détail est donné par la Cour des Comptes : 1547 équivalent temps plein en 2022, (contre 1761 en 2017 et 2430 en 2000). Parmi ces 1547 praticiens-conseils, il y avait 1094 médecins-conseils en 2022 [26b, 26c].

Ainsi, si les 1000 médecins-conseils en France convoquaient l’ensemble des patients ayant un arrêt de plus de 6 mois, cela représenterait 550 consultations dans l’année !

Pour donner une comparaison, en moyenne, un médecin généraliste fait environ 5 000 actes par an. Neuf fois plus !

Mais allons plus loin : à raison de 30 minutes par consultation (ce qui est long déjà pour juger si l’arrêt est licite ou non — a fortiori quand on a des infirmières et un service social pour nous aider), cela représenterait 275 heures de travail… soit 7 heures de travail par semaine, avec 12 semaines de congés annuels.

Si les médecins-conseils consacraient une journée de 7h par semaine, à voir 14 patients dans cette journée, 40 semaines sur 52 par an… ils verraient l’ensemble des patients en arrêt de plus de 6 mois, pour juger si cet arrêt est pertinent ou non.

C’est donc faisable. Ridiculement facile, même ! (Et on peut en plus exclure assez facilement sur dossier les patients qui sont en cours de chimiothérapie pour cancer en ALD par exemple). Mais ça n’est pas fait.

Dans le rapport Charges et Produits 2024 (page 406…), il est noté que « les actions du service médical de l’Assurance Maladie totalisent en 2023 plus de 1,2 million de contrôles sur des arrêts de travail, dont 672 294 font suite à une convocation, invitation ou contact du service médical, 259 801 convocations avec examen clinique par un médecin conseil (…) » [19].

Et comme dit plus haut, « 18 585 arrêts de plus de 18 mois ont été ciblés » sur les 160 000 qui auraient pu (et légalement auraient dû) être contrôlés.

La raison de ce non-contrôle est surtout que les arrêts sont légitimes et qu’il serait idiot de perdre du temps de médecin-conseil !

[19] Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l'Assurance Maladie pour 2025 https://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/2024-rapport-propositions-pour-2025-charges-produits

[24] Ameli. https://www.ameli.fr/cote-d-opale/assure/droits-demarches/maladie-accident-hospitalisation/arret-travail-maladie/arret-travail-superieur-6-mois

[25] Médecins-conseils, qui sont-ils ? https://www.lequotidiendumedecin.fr/medecins-conseils-qui-sont-ils

[26] Suppression du service médical de la Cnam : les médecins-conseils craignent pour leur indépendance. https://www.egora.fr/actus-pro/conditions-dexercice/suppression-du-service-medical-de-la-cnam-les-medecins-conseils

[26b] Cour des Comptes. La CNAM: examen de la gouvernance et de certaines fonctions de gestion 2017-2022. 2024. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-04/20240502-S2024-0677-Cnam.pdf

[26c] Cour des Comptes. Rapport sécurité sociale 2009. Chapitre 8 - Le contrôle médical. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/Chap8-controle-medical.pdf

Quelles sont les causes évoquées par l’Assurance Maladie ?

Dans le rapport Charges et Produits 2026, l’Assurance Maladie explique l’évolution entre 2019 (7,98 milliards) et 2023 (10,21 milliards) à 60 % par des facteurs économiques (hausse des salaires) et démographiques (vieillissement de la population) ;

- l’augmentation de l’emploi (+ 25 %) ;

- l’augmentation des jeunes (- 6 %)

- l’augmentation du montant des IJ (+ 39 %) ; même si on a vu précédemment que ça restait moins que l’inflation !

Soit 60 % de caractéristiques socio-démographiques incontrôlables.

Pour les 40 % restant (« hausse de la sinistralité à âge donné », soit l’augmentation de fréquence et durée des arrêts à âge et sexe équivalent), l’Assurance Maladie n’évoque pas le COVID. C’est assez ridicule à mon sens de passer autant à côté de « l’éléphant dans la pièce » qui peut donner des arrêts courts, peut entraîner des complications ou conséquences à long terme (COVID Long). D’autres effets que les médecins connaissent bien mais passent inaperçus : un arrêt court, ça n’est pas juste… un arrêt court. C’est parfois un site déstabilisé, avec une pression sur ceux qui restent (quitte à s’user psychologiquement ou physiquement… menant à un arrêt « domino » !)

Par contre, d’autres éléments pertinents sont évoqués telles que la dégradation des conditions de travail (pénibilité physique et contraintes psychosociales), en sourçant, notamment avec l’étude Eurofound.

On en a parlé précédemment, avec à mon sens une part de « libération de parole » qui s’ajoute à ça : à condition de travail identique, un comportement inapproprié sera davantage dénoncé en 2025 qu’en 1990. La société évolue, et tant mieux.

Les arrêts liés aux conditions de travail sont d’ailleurs volontiers longs : l’employeur peut refuser une rupture conventionnelle alors que l’employé ne peut/veut pas y retourner (burn-out, phobie de retourner sur le site, conflits anxiogènes…), ou peut accepter avec un délai de 2-3-6 mois, ou la personne qui signe les papiers est en vacances etc. C’est une source (nouvelle) d’arrêts qui se prolongent…

L’Assurance Maladie propose donc de créer un bonus/malus pour les entreprises, ce qui est plutôt une bonne idée sur le papier… mais qui peut être désastreuse en pratique ! (Il est difficile de comparer les entreprises entre elles : oui, il y a plus d’arrêt pour troubles musculosquelettiques pour un travail physique… et le risque de malus incitera sans doute à sélectionner les profils à l’embauche, avec moult préjugés).

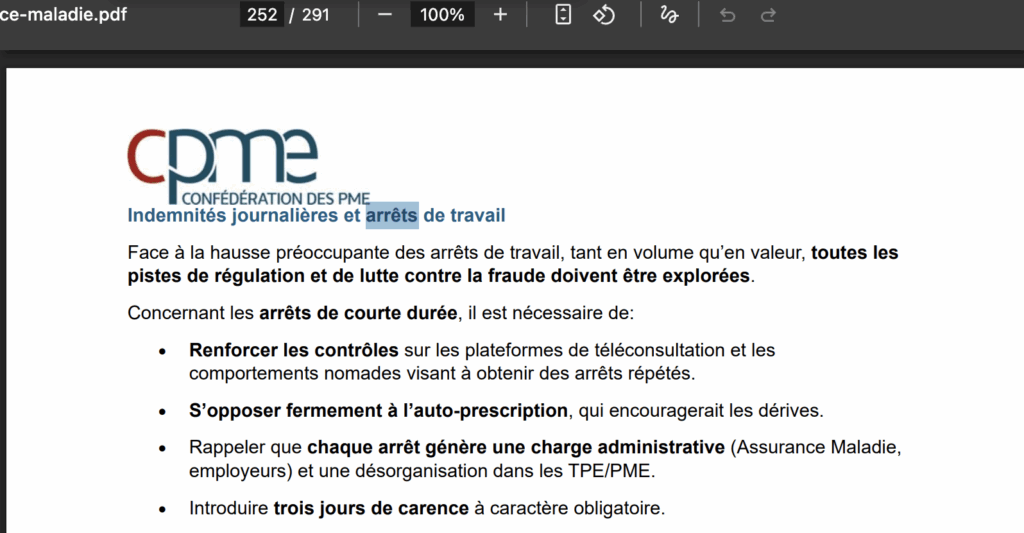

Ils proposent aussi d’y transférer le financement des 7 premiers jours d’arrêt en contrepartie d’1 jour de « carence obligatoire ». Dans le même rapport, la CPME note en annexe qu’elle « s’oppose fermement à l’auto-déclaration des arrêts de travail », qui inciterait à la fraude pour eux (ce qui est regrettable — on en parlera dans d’autres billets, ou via certificats-absurdes.fr).

Sans surprise, le patronat (CPME et MEDEF) vont s’y opposer, mais ils aiment bien la notion de « carence obligatoire » (ou « d’ordre public » — car les gens en arrêt troublent cet « ordre public » ?).

L’Assurance Maladie cite également très justement des déterminants économiques (précarité, inégalité d’accès aux soins). En effet, avoir des délais qui s’allongent pour accéder à un médecin généraliste, spécialiste, une imagerie… ce sont autant d’éléments qui prolongent les arrêts de travail.

Enfin, pour être exhaustif, une autre cause évoquée par l’Assurance Maladie est la hausse des arrêts par les médecins. Mais pour quel intérêt on ferait du clientélisme, alors qu’on croule sous les patients ?

Faut-il limiter la durée des arrêts de travail ?

Non. Parmi les propositions contre-productives de l’Assurance Maladie, citons celle de « limiter à 15 jours max la durée des arrêts de travail primo-prescrits en ville, et à un mois en cas d’hospitalisation. Toute prolongation serait limitée à deux mois. »

Si on part du principe que les médecins ne font pas de clientélisme, il n’y a aucune raison de penser que les arrêts sont inutilement longs…

Réduire de façon purement administrative la durée maximale des arrêts, ça revient à créer des consultations inutiles, « à la revoyure ». On reverra les patients pour prolonger les arrêts, en attendant le rendez-vous de prise en charge diagnostique ou thérapeutique prévu…

Faut-il limiter les arrêts de travail ?

Si nous allons plus loin, la première question à se poser est celle-ci : faut-il limiter les arrêts de travail ?

Le nombre, la durée et surtout la cinétique des arrêts de travail (par catégorie, par âge, etc.) sont avant tout des outils de mesure. C’est un double décimètre, un thermomètre, un baromètre, un hygromètre ou tout ce que vous voulez ; vous pouvez trouver que le nombre qu’il donne est trop élevé, mais si vous n’agissez pas sur la cause, vous passez à côté du sujet.

Il ne suffit donc pas de dire « on va limiter les arrêts de travail, en diminuant leur prescription ». Si on veut limiter les arrêts de travail, il faut investir ailleurs :

- lutte contre les infections respiratoires (COVID, grippe, VRS, rhinovirus, etc.) : amélioration de qualité de l’air intérieur dans des lieux stratégiques (écoles avant tout, lieux de soins, etc.) ; recommandations claires sur le port de masque ; vaccination, etc.

- lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ;

- lutte contre la iatrogénie (déjà en repérant précocement les abus médicamenteux) ;

- etc.

A l’inverse, y’a-t-il assez d’arrêts de travail ?

Là encore, allons au bout : et s’il n’y avait pas assez d’arrêts de travail ? J’avais évoqué ce problème dans un billet de 2018 : le refus d’arrêt par les patients (qui en justifierait) est fréquent et passe complètement sous les radars.

Nous avons donc dans les entreprises des gens malades, blessés… qui sont au travail, au mépris de leur santé (notamment musculosquelettique) et éventuellement de celle des autres (dans le contexte des infections).

Il est probable que le nombre d’arrêts de travail courts soit donc trop faible, à cause du « présentéisme ». Cela peut aussi être incité par les délais de carence… ce qui nous amène à la question suivante.

Faut-il un délai de carence ?

En janvier 2015, la DREES [27] a montré que les salariés du privé qui n’avaient pas de délais de carence (étaient couverts sur la période) :

- n’avaient pas une probabilité significativement plus élevée d’avoir un arrêt dans l’année (29,2 % vs 28,7 %), ;

- mais avaient une durée totale d’arrêt maladie significativement plus courte (14,5 jours vs 21,3 jours par salarié ayant eu un arrêt)

Autrement dit : le délai de carence semblait être associé à une augmentation de la durée des arrêts ! « En moyenne, le délai de carence de 3 jours conduit à accroître d’autant la durée totale des arrêts des salariés non couverts parmi les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté » conclut la DREES, en évoquant l’effet de présentéisme (incitation pour les salariés non couverts à ne pas s’absenter, mais les conduisant à dégrader leur état de santé et justifier d’un arrêt plus long).

En 2017, l’Insee [28] a montré le même effet dans la fonction publique : la présence d’un jour de carence décourage la prise d’arrêts, mais en cas d’arrêt, celui-ci dure plus longtemps.

De façon qui peut sembler contre-intuitive pour ceux qui ne signent pas d’arrêt de travail, le délai de carence augmente la durée moyenne des arrêts. Ca a également été montré en Suède en 1987 — dans une étude de 2013 [29].

[27] DREES. L’effet du délai de carence sur le recours aux arrêts maladie des salariés du secteur privé. 2015. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/dss58.pdf

[28] Insee. Le jour de carence dans la fonction publique de l’État : moins d’absences courtes, plus d’absences longues. 2017. https://www.insee.fr/fr/statistiques/3181789

[29] Pettersson-Lidbom, P. and Thoursie, P.S. (2013), Temporary Disability Insurance and Labor Supply: Evidence from a Natural Experiment*. The Scandinavian Journal of Economics, 115: 485-507. https://doi.org/10.1111/j.1467-9442.2012.01746.x

Pourquoi faut-il intégrer systématiquement les week-ends dans les arrêts de travail (dans le privé) ?

Les indemnités journalières sont calculées ainsi : 50 % de 1/91,25è du salaire brut des 3 derniers mois.

Or, la fiche de salaire des 3 derniers mois se base sur le temps travaillé, qui concrètement dépend du nombre de jours ouvrés à l’année. Ainsi, sur 3 mois, le salaire brut est calculé par l’employeur sur 62 jours ouvrés environ… tandis que l’Assurance Maladie le calcule sur 91,25 jours (vraiment le max du max !)

Ainsi, les jours non ouvrés précédant le jour de reprise estimés devraient logiquement être inclus dans l’arrêt (concrètement, aller jusqu’au dimanche et non pas jusqu’au vendredi, pour une reprise le lundi).

C’est d’autant plus vrai que depuis septembre 2024, un arrêt prolongé le lundi à la suite d’un arrêt terminé le vendredi n’inclut plus le week-end, comme c’était le cas auparavant.

Pourquoi n’existe-t-il pas la possibilité d’une auto-déclaration des arrêts de travail courts (et de congés enfant malade) en France, comme dans la plupart des autres pays Européens ?

Parce que le MEDEF et la CPME y sont opposés « fermement », et que le gouvernement préfère les écouter plutôt que les médecins.

Ces certificats utilisent le médecin généraliste comme arbitre de situations dont il n’a qu’une vision partielle.

Plutôt que faire confiance aux dires de l’employé, l’employeur doit légalement attendre le certificat du médecin ayant lui-même fait confiance aux dires de l’employé… De nombreuses situations ne permettent pas toujours de vérification médicale de la souffrance alléguée (signes digestifs, lombalgie, souffrance psychologique, etc.). En conséquence, la plupart des arrêts de travail de moins de 3 jours (délai de carence) n’ont pas de valeur médicale ajoutée. Si un contrôle apparaît nécessaire, il ne relève pas d’une profession de santé.

Il en est de même lorsque la convention de l’entreprise implique une indemnisation du salarié par celle-ci pendant le délai de carence : si l’employeur souhaite un contrôle, cela peut faire l’objet d’une expertise médicale par un médecin indépendant rémunéré par l’entreprise.

Plusieurs pays ont fait le choix de la possibilité d‘absence courte des travailleurs pour cause de maladie sans avoir à fournir de certificat médical, à raison de plusieurs jours par an (3 fois un jour en Belgique, 3 jours en Allemagne, 3 jours en Italie, 3 jours en Finlande, 3 jours au Portugal, 7 jours au Royaume-Uni, 3 jours au Québec depuis janvier 2025, etc.)

En France, sa suppression a été réclamée dans le rapport Franzoni en 2023, mais non retenue par les organisations patronales. Comme le MEDEF, la CPME a réitéré son opposition dans le rapport charges et produits 2026 (page 252) : « concernant les arrêts de courte durée, il est nécessaire de s’opposer fermement à l’auto-prescription, qui encouragerait les dérives« .

Plusieurs pays ont fait le choix de la possibilité d’absence des parents pour cause de maladie de leur enfant sans avoir à fournir de certificat médical, à raison de plusieurs jours par an (4 jours en Finlande pour les enfants de moins de 10 ans,…)

En France, il s’agirait de supprimer les 4 mots « constatés par certificat médical » dans l’article L1225-61 du Code du travail.

En septembre 2023, le Sénat avait rendu un avis favorable pour un amendement visant à remplacer ce certificat par une attestation sur l’honneur ; finalement, celui-ci n’a pas été conservé par la commission mixte paritaire. Dans une réponse à une question au gouvernement en janvier 2024, le ministre du travail a estimé que cela « menacerait le bon fonctionnement des entreprises ».

Cette histoire est détaillé sur ce thread :

Ainsi, à cause d’une poignée de personnes influentes en France, les patients doivent donc avoir recours au système de santé pour obtenir un « mot du médecin » — ce qui devient de plus en plus une exception française, liée au manque de confiance envers les salariés.

Voilà pour cette série en 3 volets sur les arrêts de travail.

Quelques recommandations pour conclure ce tryptique :

- Que l’Assurance Maladie rapporte systématiquement le nombre d’arrêts de travail aux données nationales sur le temps de travail, pour la comparabilité d’année en année et entre pays ;

- Que l’Assurance Maladie soit transparente sur les motifs des arrêts de travail rapportés par les médecins ;

- Qu’il ne soit plus possible dans le rapport Charges et Produits d’avoir des données en valeur relative uniquement, sans les données en valeur absolue : dire « 54 % des arrêts étaient injustifiés » sans préciser que 18 000 contrôles ont eu lieu sur 160 000 arrêts, et que 41 de ces 54 % (les 3/4) ont été mis en invalidité, ça n’est plus possible ;

- Que les médecins-conseils convoquent tout patient à 6 mois d’un arrêt de travail (même si ça leur occupe 14h par semaine et 40 semaines par an)… ou que l’Assurance Maladie assume clairement qu’il n’y a que peu de fraude ;

- Que les ministres qui ont dit des bêtises (50 % d’arrêts injustifiés) présentent leurs excuses et clarifient leurs propos pour retrouver un peu notre confiance ;

- Que le MEDEF et la CPME n’aient pas une voix plus audible que les médecins généralistes sur la nécessité (ou non) d’un avis médical pour un arrêt de travail court ;

- Que les arrêts de travail courts et les absences enfant malade soient possibles en auto-déclaration comme dans les autres pays voisins ;

- Que le délai de carence soit rediscuté à l’aune des données scientifiques et non pas d’a priori sur « les Français sont tous des fraudeurs » : autrement dit, que le délai soit réduit voire supprimé (ou à défaut décalé, par exemple à partir de J7, pour éviter le présentéisme) ; en tout état de cause, qu’il ne soit pas augmenté !

- Que la santé mentale soit une vraie priorité, en termes de moyen et de prise en considération des causes, par exemple en ciblant les entreprises où les troubles anxieux, les dépressions et les burn-out sont le plus souvent remontés (tel que proposé par l’Assurance Maladie).

Pour les prochains billets, on parlera du travail des médecins, des franchises, de la 4ème année de médecine, des ALD sans médecin traitant, de la limitation de liberté d’installation, de la Grande Sécu et des mutuelles… Mais avant ça, on démentira demain une autre idée fausse proposée par notre ministre : « il faut 2,3 jeunes médecins pour en remplacer un » !