En avril 2024, le député Yannick Neuder écrivait sur le site de Les Républicains : « sur le terrain, l’exercice de la médecine a changé et l’on estime qu’il faut 2,5 médecins en moyenne pour remplacer un seul départ en retraite » [1].

Le 5 juin 2025, devenu ministre de la santé, Yannick Neuder disait à l’Assemblée Nationale : « quand un médecin généraliste part en retraite, il en faut désormais 2,3 pour le remplacer. Depuis maintenant trente ans que j’exerce – et je pense que le président Rousset fait la même analyse –, j’observe l’évolution du volume de la patientèle de nos confrères généralistes en ville : alors que certains avaient jusqu’à 3 000 patients, ce qui était peut-être beaucoup, et même trop, il est des praticiens, aujourd’hui, qui n’en ont plus que 500. » [2]

C’est évidemment faux et méprisant — mais est-ce surprenant de la part d’un ministre qui pense que 50 % des arrêts de plus de 18 mois sont de la fraude ? (cf. épisodes précédents). Voyons pourquoi il est faux de penser que les jeunes médecins seraient des branleurs.

D’où vient cette idée ?

C’est difficile de dire, puisque le ministre ne cite aucune source, à part « le terrain ».

On peut trouver 3 sources… qui ne disent pas la même chose :

- Le 26 mars 2019, l’UFML disait dans le Figaro que « rien qu’en termes de productivité, il faut 2,5 médecins salariés pour un libéral. » [3]

- En juin 2023, le député RN Thierry Frappé dit : « la médecine salariée est une solution de dépannage, car il faut 2,5 médecins salariés pour remplacer un médecin libéral, en raison de la différence de moyenne d’activité entre les deux modes d’exercice. » [4]

- En juillet 2023, un cardiologue (Dr Franck Albert, de Chartres) interviewé dans CardioH dit : « quand un médecin généraliste part à la retraite il faut 2,5 médecins pour le remplacer car les jeunes veulent moins travailler« .

Il semblerait donc qu’il y ait une déformation des propos (ou alors vraiment un sacré hasard de tomber sur 2,5 dans les deux cas). Ca semble donc un message de l’UFML déformé et repris sans source par le député et ministre…

Pourquoi c’est faux ?

On est ici dans un bel exemple de loi de Brandolini : je vais mettre 3 plombes à démontrer qu’un chiffre balancé sans source par le ministre de la santé à l’Assemblée Nationale est juste faux. Et bien sûr, le retentissement de cette démonstration sera bien moindre que le mensonge.

Mais allons-y ! Que veut dire ce ratio de 2,5 ? Parle-t-on en temps de travail, en actes ou en patientèle ? Testons les trois…

Temps de travail déclaré : globalement stable (ratio de 1,1)

D’un point de vue horaire, c’est évidemment faux de dire que les jeunes travaillent 2,5 fois moins (c’est énorme, ça impliquerait 20h/semaine versus 50h/semaine par exemple).

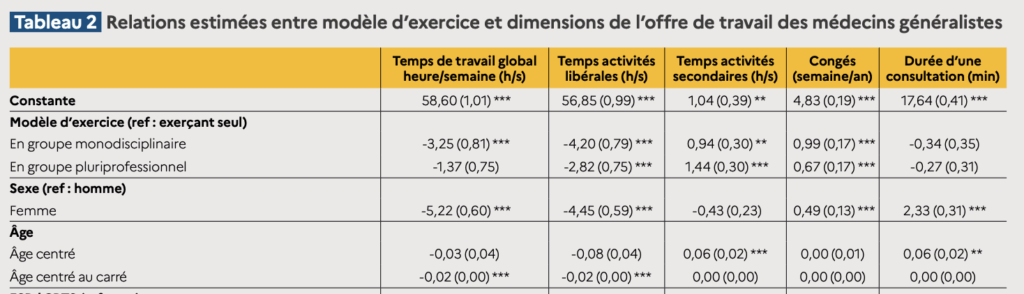

Dans la dernière enquête de la DREES sur le temps de travail de 2022 [6], le Tableau 2 montre que l’âge a un faible impact sur le temps de travail (-0,03 heure par semaine par année…). Les auteurs précisent : « le temps de travail augmente jusqu’à environ 58 ans et diminue ensuite jusqu’à la fin de carrière du médecin ».

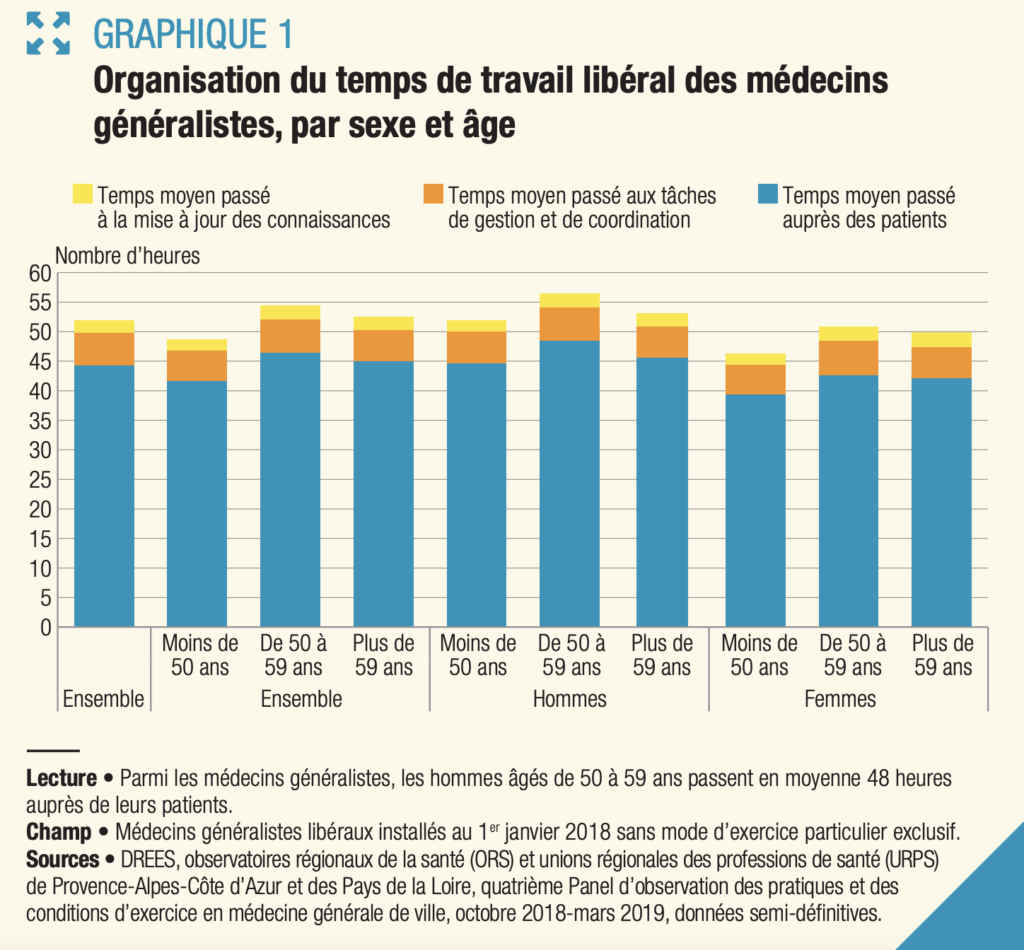

En 2019, la DREES [7] montrait que le temps de travail des médecins était proche avec pour les 2 extrêmes : 39,4 heures par semaine auprès des patients pour les femmes de moins de 50 ans à 48,4 heures pour les hommes de 50-59 ans… soit au maximum un ratio de 1,2.

Le graphique illustre bien cette proximité entre les groupes.

Si on continue à remonter, en 2012, les généralistes déclaraient à la DREES un nombre d’heures hebdomadaires de 55 heures avant 46 ans ; 57 heures entre 46 et 50 ans ; 58 heures après 50 ans [8]. Là encore, on est très loin d’un ratio de 2,5…

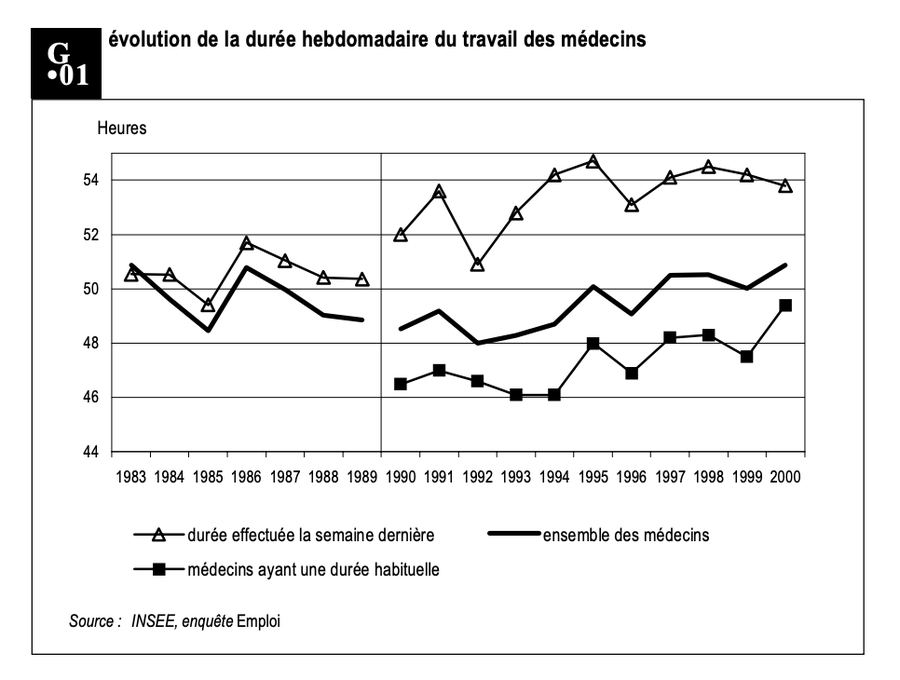

Selon l’IRDES, entre 1990 et 2000, il y a eu « une tendance nette à la convergence des niveaux d’activité moyens des omnipraticiens quel que soit leur âge » [9].

Temps de travail déclaré au fil des décennies : en augmentation !

Une autre hypothèse à démonter est celle selon laquelle les médecins travaillaient plus avant… Parce que c’est assez limité de comparer le temps de travail de médecins de 50-59 ans (ou plus) avec celui de médecins de 28-40 ans, qui ont probablement des obligations familiales différentes (être parent de jeunes enfants non autonomes). Donc, sans chercher à créer de conflit intergénérationnel, essayons juste de voir si les sexagénaires actuels étaient vraiment de meilleurs trentenaires que ceux actuels !

En réalité entre 1992 et 2019, le nombre d’heures de travail déclaré des médecins a… augmenté ! Selon les études DREES, il était de :

- 48h en 1992 [10] ;

- 51h en 2000 [10] ;

- 57h en 2012 [8]

- 53,2h en 2019 [7].

Evidemment, cela n’empêche pas des sénateurs comme Christian Bilhac (RDSE) de raconter en 2021 « qu’il y a 20 ans, un médecin de famille exerçait environ 80 heures par semaine. Aujourd’hui, la tendance est au temps partiel » [11].

Ce « temps de travail déclaré » est évidemment soumis à de nombreux biais. La méthodologie similaire au fil des décennies permet quand même de discréditer l’idée selon laquelle les médecins travaillaient beaucoup plus il y a 20-30 ans qu’aujourd’hui.

Voyons donc l’évolution des actes.

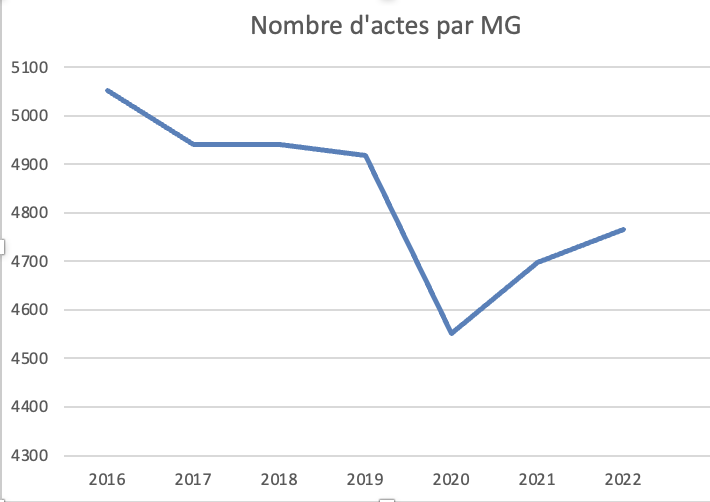

Nombre d’actes par an par MG : 4600 actes pour les jeunes installés contre 5200 (ratio de 1,1)

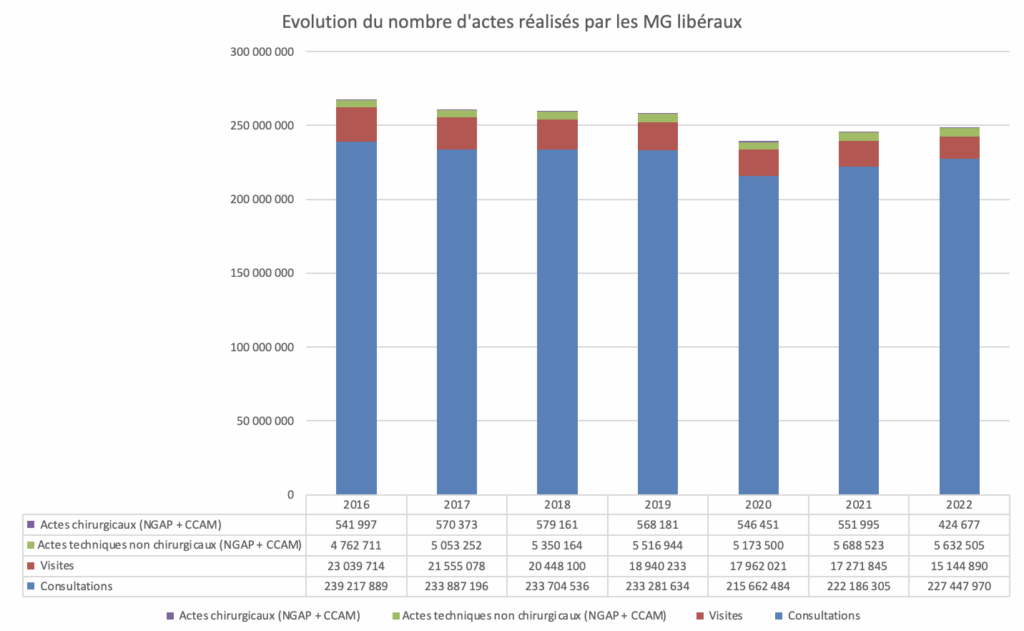

Le temps de travail est déclaratif : il faut mettre ça en rapport avec l’évolution du nombre d’actes. Sur le site de l’Assurance Maladie [12], on peut noter une décroissance de 267,5M d’actes à 248,7M en 7 ans, entre 2016 et 2022.

Si on rapporte le nombre d’actes (consultations, visites, chirurgie) à l’effectif, on a une diminution :

- 5052 actes/an par MG en 2016 (dont 89,4 % consult) ;

- 4766 en 2022 (91,5 % consult) (avec un possible effet des mesures barrières en 2020-2022, réduisant les « actes simples » de virose…)

Le nombre d’actes est donc environ de 4800 par an par généraliste. Sur 45 semaines travaillées, cela représente environ 110 actes par semaine. Comment serait-il possible d’imaginer un équilibre avec un ratio de 2,5 ? Eh bien, si certains vont 80 actes et d’autres 200 (un ratio de 2,5 donc), ça fonctionne… Le propos de Yannick Neuder revient donc à dire que « tous les jeunes installés » sont à 80 actes par semaine et « tous les pré-retraités à 200 actes » !

Dans les données de 2023, l’Assurance Maladie notait que les jeunes installés en 2016-2019 réalisaient 4660 actes par an en moyenne, soit 600 de moins que ceux installés entre 1982 et 2001 [13]. Si on s’en tient à ce chiffre, il faut donc plutôt 1,12 jeune MG pour remplacer 1 retraité.

Par ailleurs, il faut relativiser ces chiffres… il est normal qu’un médecin installé de longue date ait une plus large patientèle, et donc davantage d’actes (qui sont aussi plus rapides, avec des patients bien connus).

Enfin, le nombre d’actes n’est pas synonyme de meilleur accès aux soins : on peut voir le même patient tous les mois pour un renouvellement d’anti-hypertenseur, ce qui est plus rapide (et rentable) que voir ce patient à 6 mois, et en soigner d’autres sur les créneaux libérés.

Les jeunes MG atteignent plus rapidement le seuil de 4 000 actes par an…

Entre 1980 et 1984, il fallait 3 ans pour arriver à 4000 actes par an… et atteindre 6000 en 22 ans. Pour ceux installés entre 1995-1999, il ne leur a fallu que 7 ans [14].

D’ailleurs, dans les années 70-80, un MG qui s’installait devait racheter une patientèle (c’est ce qui a fait naître le numerus clausus en 1972). Ce n’est évidemment plus le cas ! En 1997, le Mécanisme d’Incitation à la Cessation d’Activité offrait 260 000F/an pour que les MG libéraux partent en pré-retraite à 56 ans (environ 62 000€ actuels/an avec l’inflation)… financés à 2/3 par l’Assurance Maladie [15].

L’évolution du délai pour atteindre le seuil de 4 000 actes annuels mériterait d’être vérifié aujourd’hui, où il est encore plus facile d’avoir un agenda surchargé du jour au lendemain avec les agendas en ligne tels que Doctolib (et la pénurie médicale) !

Quoi qu’il en soit, un ministre ne critiquait pas en 1980 les médecins qui stagnaient à 2 000 actes par an en les traitant de fainéant – pour applaudir leur sens du sacrifice 40 ans plus tard, à l’heure de la retraite !

… et les médecins de 2025 sont confrontés à une population de plus en plus complexe…

En 2000, il y avait 56 976 MG libéraux [16] pour 58,9M d’habitants, dont 12,1M de plus de 60 ans [17]… soit 1 MG/1034 habitants et 1 MG/212 sexagénaires.

En 2020, il y avait 62 033 MG libéraux [18] pour 67,8M d’habitants, dont 20M de plus de 60 ans… soit 1 MG/1093 habitants et surtout 1 MG/322 sexagénaires.

Ce vieillissement de la population s’accompagne d’une augmentation des morbidités, notamment avec les progrès scientifiques qui ont permis d’allonger l’espérance de vie (et suivre ainsi régulièrement des patients avec des cancers métastasés par exemple — ce qui est génial et enthousiasmant). Le nombre de patients en affections longue durée a d’ailleurs aussi progressé [19] :

- en 2018, il y avait environ 178 patients en ALD par MG (11,11M de patients en ALD dont 10,6M suivis pour 59 500 MG libéraux) ;

- En 2022, ils étaient 215 en ALD/MG (13M dont 12,3M suivis par 57 000 médecins généralistes).

Ca, c’est si les MG suivent tous les patients, mais en pratique, la patientèle a bien augmenté : 849 patients par MG en 2016 à 1025 en 2023 [20]. (Il y a aussi des biais à ça : meilleure informatisation, meilleure information du statut via nos logiciels, amélioration des télédéclarations via nos logiciels, intégration des mineurs, etc.)

En supposant qu’il y ait la moitié de MG pré-retraités et la moitié de MG gland… jeunes, ça voudrait dire 586 patients pour les jeunes vs 1465 pour les plus vieux…

Notons de multiples biais dans tout ça : être installé depuis longtemps permet d’avoir dans sa « Patientèle » des patients « rares » qui ne consultent que tous les 8-10 ans. Un jeune installé voit plus de nouveaux patients, avec des créations de dossiers plus longues… là où un médecin pré-retraité connait bien ses patients suivis.

… et une surcharge administrative qui ne fait que grandir.

Par exemple, rien que sur les derniers mois, nous avons eu en MG l’ordonnance sécurisée pour le tramadol et la codéine, l’ordonnance numérique, le DMP, les formulaires ITR pour les aGLP1… le seul certificat qui a été récemment retiré, ça a été les semelles orthopédiques chez le podologue en mai 2023.

L’informatisation a permis d’augmenter notre efficience, même si le revers est qu’elle est bridée par de nouveaux tâches ajoutées par l’Assurance Maladie (pour se décharger de ses propres tâches administratives), l’ARS (projets de santé, MSP, CPTS… tout ça n’existait pas dans les années 80 !)

Tout ça fait l’objet de propos déjà tenus sur certificats-absurdes.fr pour limiter la surcharge administrative.

Pourquoi mentir ?

Ainsi, nous avons vu que les médecins généralistes installés en 2016-2019 font un peu moins d’actes que les autres (4600 vs 5200), et que les médecins actuels ont une patientèle plus nombreuse et plus malade que lors des décennies antérieures. Le ratio de 2,3 ou 2,5 exposé par le ministre de la santé Yannick Neuder est faux, et méprisant pour les jeunes médecins.

Si le narratif est faux, il est pratique pour ne pas agir pour décharger ces jeunes généralistes de tâches abrutissantes…

Parce qu’en pratique, qu’a fait Yannick Neuder pour réduire les consultations à faible intérêt médical (viroses, certificats absurdes, etc.) ? Rien.

Prétendre que les jeunes médecins généralistes bosseraient 2,5 fois moins (en heures de travail, actes ou patientèle), ça lui permet de se dédouaner : le problème n’est pas qu’il ne fasse rien pour redonner du temps aux médecins (et du sens à leur métier), mais juste que « les jeunes généralistes paresseux qu’on ne peut pas blâmer de vouloir profiter de la vie, comme ne l’ont pas fait leurs aînés ».

Ce mensonge permet ainsi au « responsable politique » de se déresponsabiliser. Classique. Il s’y cache aussi sûrement une large méconnaissance du métier de généraliste pour croire qu’un ratio de 2,5 serait crédible ; et ça, c’est quand même difficilement pardonnable pour un ministre de la santé…

[1] Yannick Neuder : « Notre système de santé attend toujours le choc de formation ». Avril 2024. https://republicains.fr/actualites/2024/04/26/yannick-neuder-notre-systeme-de-sante-attend-toujours-le-choc-de-formation/

[2] Déclaration de M. Yannick Neuder, ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur l'organisation du système de santé, la formation des médecins et la lutte contre les déserts médicaux, à l'Assemblée nationale le 5 juin 2025. https://www.vie-publique.fr/discours/299146-yannick-neuder-05062025-systeme-de-sante-et-deserts-medicaux

[3] Déserts médicaux: les médecins salariés sont-ils la solution? Le Figaro. 2019. https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2019/03/26/20002-20190326ARTFIG00051-deserts-medicaux-les-medecins-salaries-sont-ils-la-solution.php

[4] XVIe législature. Session ordinaire de 2022-2023. Troisième séance du mardi 13 juin 2023. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2022-2023/troisieme-seance-du-mardi-13-juin-2023

[5] CardioH N°62. Juillet 2023. https://www.cnch.fr/sites/default/files/2023-07/CARDIOH%2062.pdf (page 30)

[6] DREES. Des conditions de travail plus satisfaisantes pour les médecins généralistes exerçant en groupe. Mai 2022. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/ER%201229%20Conditions%20de%20Travail%20des%20MG_BAT.pdf

[7] DREES. Deux tiers des médecins généralistes libéraux déclarent travailler au moins 50 heures par semaine. Mai 2019. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er1113.pdf

[8] DREES. Les emplois du temps des médecins généralistes. Mars 2012. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er797-2.pdf

[9] IRDES. Le temps de travail des médecins généralistes. Juillet 2009. https://www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes144.pdf

[10] DREES. Le temps de travail des médecins : l'impact des évolutions sociodémographiques. Mai 2001. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er114.pdf

[11] Sénat. Statistiques relatives à l'évolution de la démographie médicale. Question de M. BILHAC Christian (Hérault - RDSE) publiée le 07/10/2021. https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ21101835S.html

[12] Activité des médecins libéraux par département - 2016 à 2023. https://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/activite-medecins-liberaux-departement

[13] Les Echos. Ces chiffres détonants sur l'activité des médecins généralistes. Décembre 2023. https://www.lesechos.fr/economie-france/social/ces-chiffres-detonants-sur-lactivite-des-medecins-generalistes-2039736

[14] Nau JY. France : évolution de la carrière des médecins généralistes entre 1979 et 2001. https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2004/revue-medicale-suisse-2483/france-evolution-de-la-carriere-des-medecins-generalistes-entre-1979-et-2001)

[15] Libération. Les médecins libéraux poussés à la retraite. Une prime annuelle de 260 000F les incitera à cesser leurs prescriptions à 56 ans. Février 1997. https://www.liberation.fr/futurs/1997/02/13/les-medecins-liberaux-pousses-a-la-retraite-une-prime-annuelle-de-260-000f-les-incitera-a-cesser-leu_197043/

[16] DREES. Les médecins : estimations au 1er janvier 2000. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/Document%20de%20travail%20-%20statistiques%20n%C2%B0%2014%20-%20d%C3%A9cembre%202000.pdf

[17] Insee. Tableaux de l'économie française. https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303333?sommaire=3353488

[18] DREES. La démographie des professionnels de santé depuis 2012. https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/explore/dataset/la-demographie-des-professionnels-de-sante-depuis-2012/information/

[19] Assurance Maladie. Effectif, prévalence et caractéristiques des bénéficiaires d'une ALD - 2008 à 2023. https://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/prevalence-beneficiaires-ald

[20] Ameli. Data professionnels de santé. https://data.ameli.fr/pages/data-professionnels-sante-liberaux-profession/?refine.profession_sante=M%C3%A9decins%20g%C3%A9n%C3%A9ralistes%20(hors%20m%C3%A9decins%20%C3%A0%20expertise%20particuli%C3%A8re%20-%20MEP)&init_year=2023#patientele