Nous avons vu hier qu’en 2023, sur 30,4 millions de personnes en emploi, l’Assurance Maladie gérait les indemnités journalières de 21 millions d’entre eux. Parmi ces 21 millions, 5,9 millions (28 %) ont eu au moins un arrêt de travail indemnisé ; lorsqu’ils en avaient un, la moyenne était d’en avoir 1,4, ce qui donne 8,4 millions d’arrêts de travail indemnisés par an (286 millions de journées).

Afin d’éclaircir ces hypothèses, nous avons vu que :

- le nombre de journées indemnisées par arrêt est relativement stable : 33,8 journées indemnisées par arrêt en 2017-2019 (contre 34 en 2023) et 47,8 journées indemnisées par salarié ayant eu au moins un arrêt en 2017-2019 (contre 48,5 en 2023) ;

- le taux de salarié qui a au moins un arrêt a subitement augmenté à partir de 2020 (avec un recul en 2021 par rapport à 2020, 2022 et 2023).

Cela s’entend en première intention comme le fait que des gens qui n’étaient pas en arrêt auparavant le sont davantage depuis 2020 — soit depuis que nous sommes dans une situation de pandémie avec un nouveau virus qui circule massivement, avec plusieurs vagues annuelles (« le virus saisonnier des 4 saisons ») et a causé plus de 165 000 décès recensés entre 2020 et 2023 en France [1].

Rappelons d’ailleurs que l’impact du COVID-19 est limité car sont exclus les arrêts de travail dérogatoires de mars 2020 à janvier 2023 (via le téléservice)… mais évidemment, si l’arrêt a été réalisé par un médecin, il est intégré !

[1] OurWorldInData. Coronavirus en France. https://ourworldindata.org/coronavirus

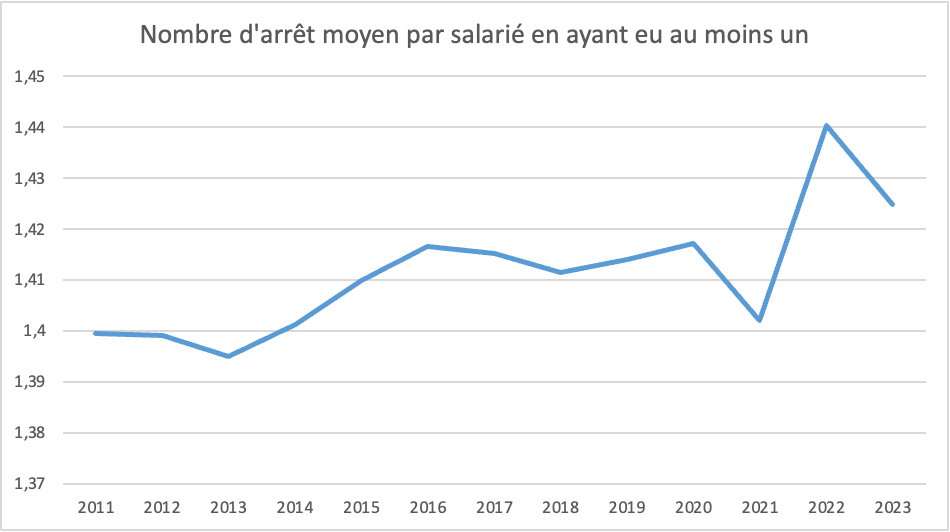

Comment a évolué le nombre d’arrêts de travail moyen par salarié en ayant eu au moins un ?

La phrase peut sembler un peu tordue, mais il s’agit simplement du ratio « nombre d’arrêts de travail indemnisé / nombre de salariés ayant eu au moins un arrêt indemnisé ».

En arrondissant au dixième, ce taux était [2] :

- à 1,40 en 2011, 2012, 2013, 2014, 2021 ;

- à 1,41 en 2015, 2018, 2019 ;

- à 1,42 en 2016, 2017, 2020, 2023 ;

- à 1,44 en 2022.

Si on zoome, ça peut donner l’impression de fluctuations, mais gardons à l’esprit qu’on est dans un mouchoir de poche…

Dans ce schéma, il y a 3 anomalies : 2021, 2022 et 2023… Autrement dit, le nombre d’arrêt moyen par salarié a augmenté avec l’arrivée du COVID-19, simplement parce qu’il y a une cause nouvelle (et fréquente) d’arrêts de travail supplémentaire !

En 2021, le taux était plus bas que les années précédentes : non seulement cela vient démentir l’idée « d’abus post-confinement » (aussi présentée comme « les gens ont redécouvert la vie et ne veulent plus faire comme avant ») mais montre aussi que les décisions politiques peuvent réduire (à la marge) le nombre d’arrêts, par le port de masques, incitation au télétravail, etc. (rappelons que le port de masques était obligatoire de manière assez généralisée d’octobre 2020 à septembre 2021 avec un arrêt progressif jusqu’en mai 2022).

[2] CNAM. Indemnités journalières pour arrêt de travail - 2011 à 2023. https://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/prestations-en-especes/indemnites-journalieres-arret-de-travail

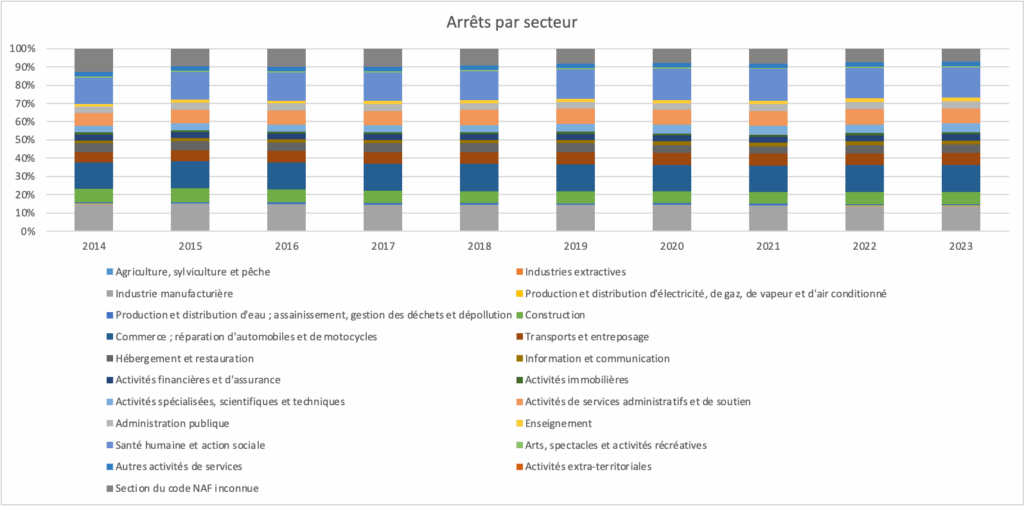

Quels secteurs d’activité sont principalement concernés par les arrêts de travail ?

Les trois principaux secteurs concernés sont [2] :

- Santé humaine et action sociale (16,4 % des arrêts)

- Commerce (14,9 % des arrêts)

- Industrie manufacturière (13,6 % des arrêts)

Il n’y a pas eu de franche évolution d’un secteur à l’autre depuis 2014, ce qui n’est évidemment par surprenant.

Ces données ont assez peu de valeur en soi, parce que 1/ nous n’avons pas le dénominateur (c’est vraiment ce qui manque dans ces données : sur combien de salariés par branche, au total…) ; 2/ les métiers sont associés à des profils différents (âge, sexe, etc.), sont plus ou moins responsables d’arrêts (tâches physiques, niveau de revenus, exposition accrue aux viroses, etc.), et sont plus ou moins compatibles avec une incapacité temporaire (on peut travailler à un bureau avec un lumbago, c’est plus compliqué dans d’autres postes).

Il a été montré que la violence et le harcèlement au travail sont associés à des arrêts, notamment longs [3].

Bien sûr, ça a un intérêt d’interroger plus précisément les entreprises où il y a, à secteur et population équivalente, un taux d’arrêt plus élevé : est-ce que les conditions physiques ou psychologiques y sont défavorables ?

C’est la proposition (bienvenue) de l’Assurance Maladie dans son rapport Charges et Produits 2026, avec l’idée de créer un malus à leur encontre.

[2] CNAM. Indemnités journalières pour arrêt de travail - 2011 à 2023. https://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/prestations-en-especes/indemnites-journalieres-arret-de-travail

[3] EuroFound. Fourth European Working Conditions Survey. 2016. https://www.eurofound.europa.eu/system/files/2016-05/ef0698en.pdf

Qui sont les plus concernés par les arrêts de travail, entre les hommes et les femmes ?

Parmi les 8,4 millions d’arrêt de travail en 2023, 4,7 millions concernaient des femmes (56,4 %) [2] :

- 2,1 millions duraient entre 1 et 7 jours (45,3 %, vs 46,8 % pour l’ensemble homme et femme) ;

- 705 000 duraient entre 8 et 14 jours (14,8 % vs 14,7 %) ;

- 644 000 duraient entre 15 et 30 jours (13,6 % vs 13,3 %) ;

- 650 000 duraient entre 1 et 3 mois (13,7 % vs 13,2 %) ;

- 273 000 duraient entre 3 et 6 mois (5,7 % vs 5,4 %) ;

- 167 000 duraient entre 6 et 12 mois (3,5 % vs 3,4 %) ;

- 110 000 duraient entre 1 et 2 ans (2,3 % vs 2,2 %) ;

- 48 000 duraient plus de 2 ans (1,0 % vs 1,0 %).

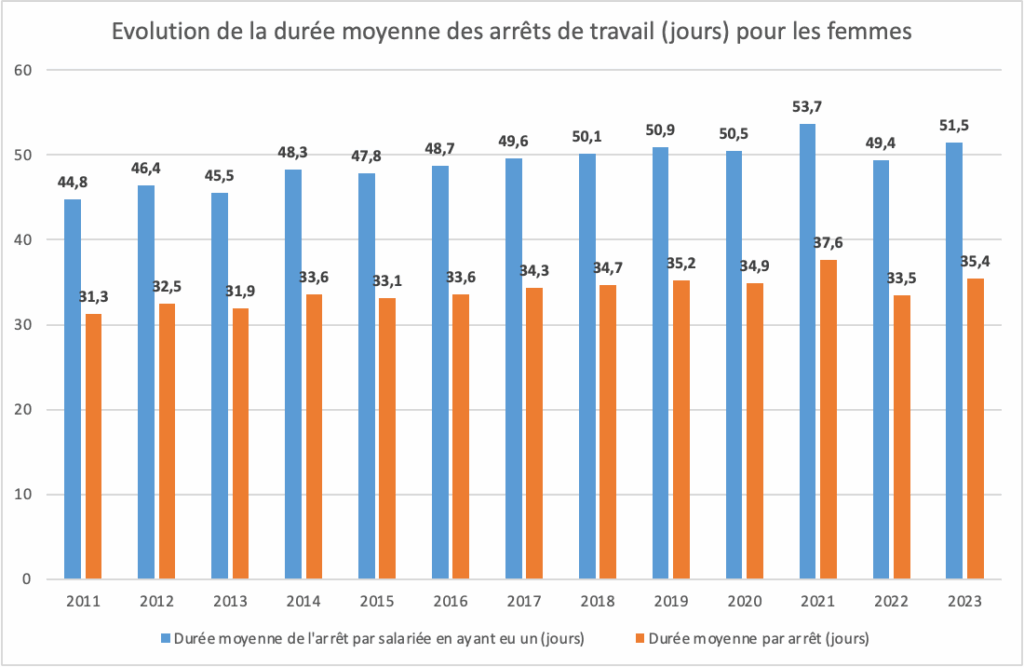

Ces arrêts de travail des femmes représentaient 168 des 286 millions de journées indemnisées en 2023, soit 58,9 %. Comme illustré au-dessus, les femmes ont proportionnellement moins d’arrêts courts (< 8 jours) et davantage d’arrêts plus longs (> 8 jours).

Selon l’Insee [4], les femmes représentent 48 % des 30,4 millions de personnes en emploi en 2013 (36 % des 3,4 millions non salariés, 49 % des 27 millions salariés).

Notons ici que ça ne n’inclue pas les congés maternité (ni les accidents de travail et maladies professionnelles), et que ça ne signifie pas non plus que « les femmes prennent plus d’arrêt » (mêmes remarques que pour le secteur : travail différent, etc.)

Là encore, l’évolution depuis 2011 montre une évolution faible et cohérente.

[2] CNAM. Indemnités journalières pour arrêt de travail - 2011 à 2023. https://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/prestations-en-especes/indemnites-journalieres-arret-de-travail

[4] Rapport Insee 2024. Emploi, chômage, revenus du travail

- Evolution de l'emploi. https://www.insee.fr/fr/statistiques/7767041?sommaire=7767424

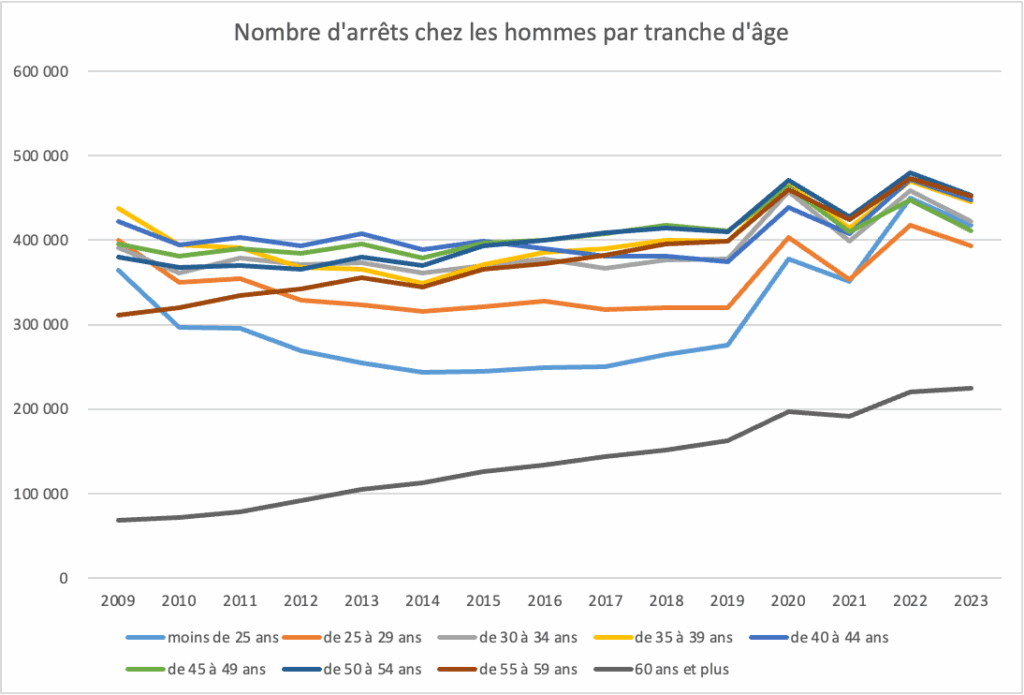

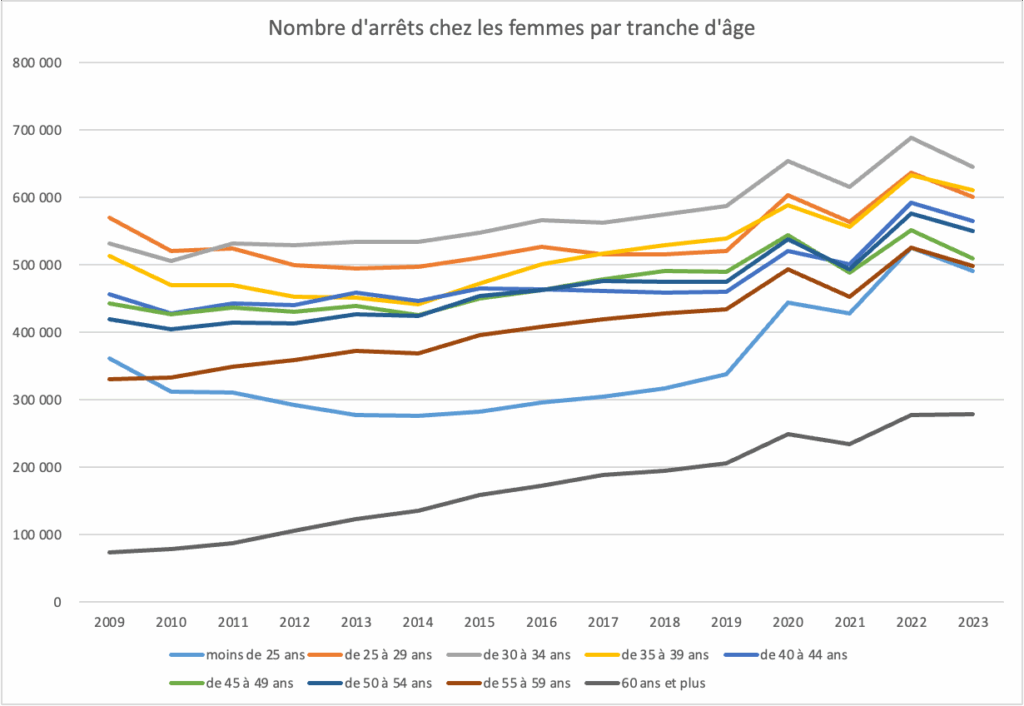

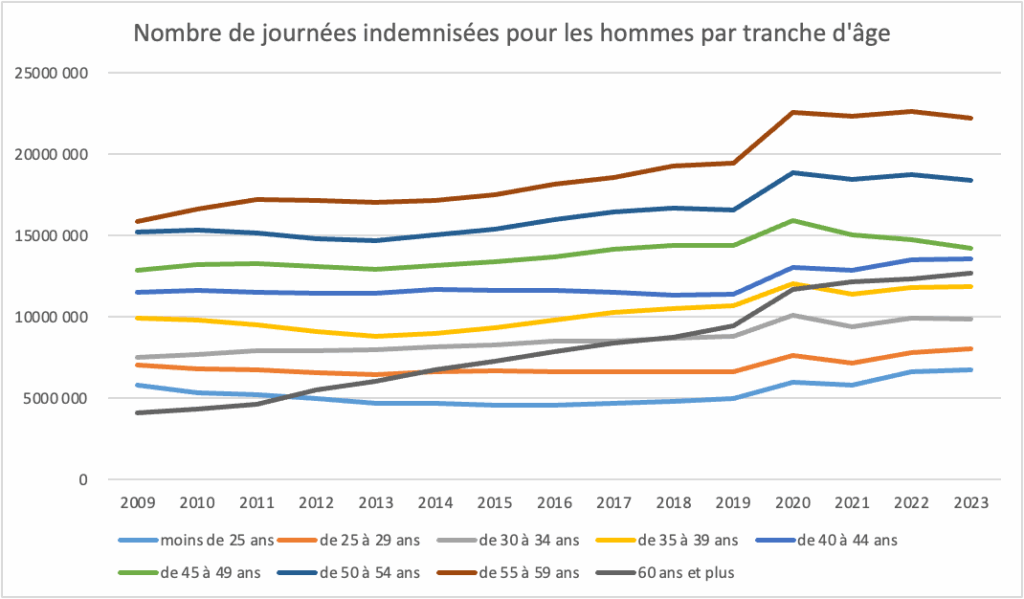

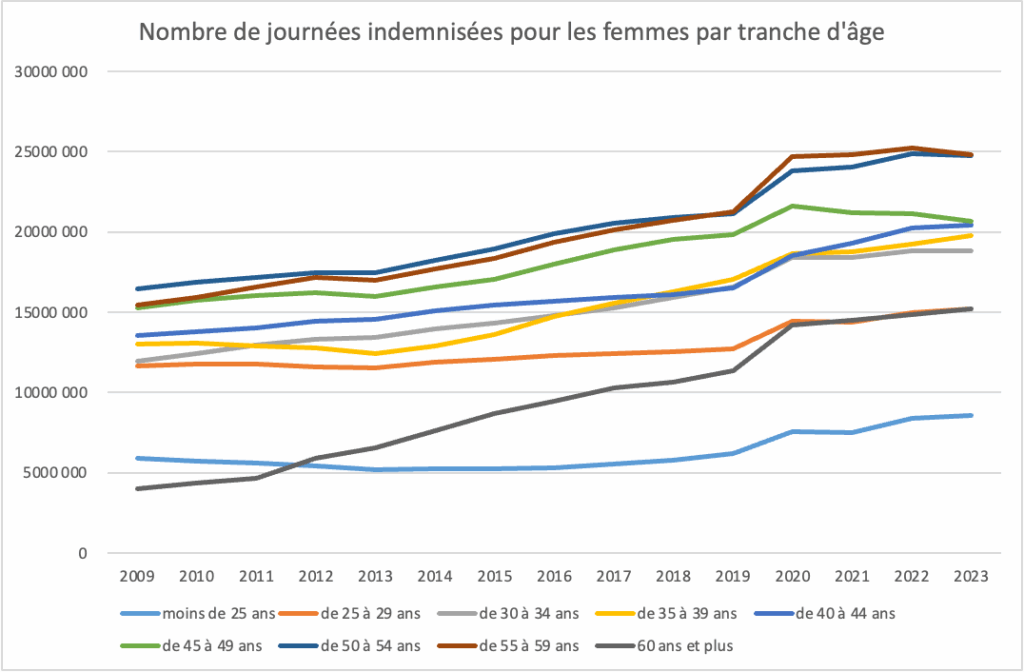

Comment évoluent les arrêts de travail par tranches d’âge ?

Par tranche d’âge [2], le nombre d’arrêts (quelle que soit la durée) a augmenté progressivement pour toutes les classes, principalement pour :

- la classe des plus de 60 ans, de façon progressive depuis 2009 (vieillissement de la population)

- la classe des moins de 25 ans… à partir de 2020, avec le même schéma que les pour les autres tranches (plus en 2020 et 2022, moins en 2021).

Cela laisse penser là encore qu’il y a un lien avec le COVID.

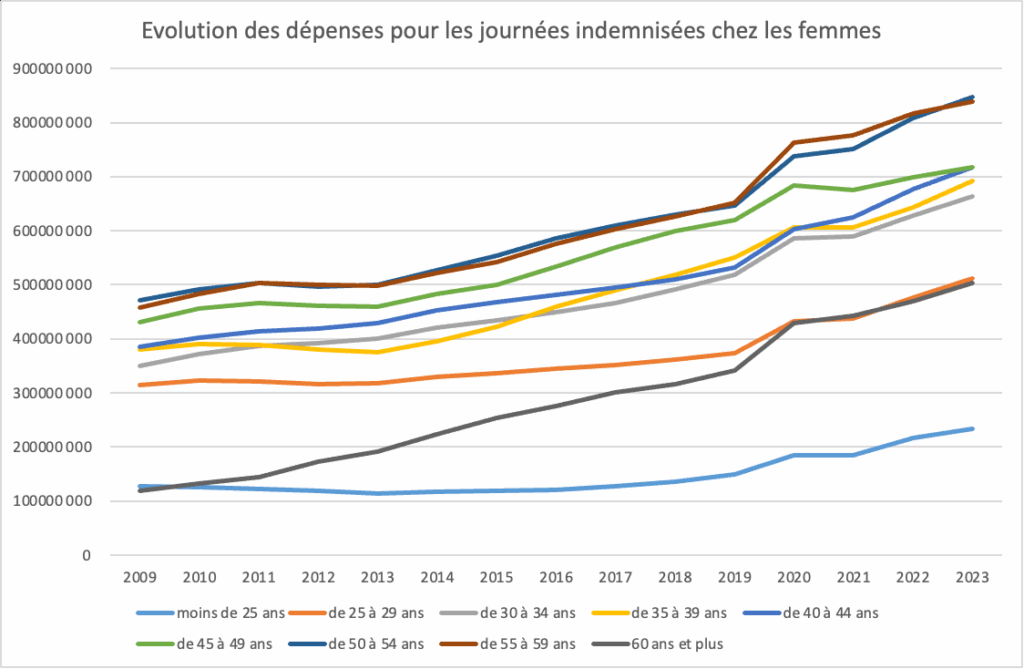

Nous n’avons pas la répartition de durée des arrêts de travail par tranche d’âge et sexe… mais nous avons le nombre de journées indemnisées par tranche d’âge, qui est une bonne estimation !

Et là, on constate que… le nombre de journées indemnisées pour arrêts chez les moins de 25 ans « n’explose pas » du tout : il s’agit donc probablement d’arrêts courts en surnombre depuis 2020, dans une population parmi la plus exposée au COVID-19 ! Ce qui augmente surtout, ce sont les journées indemnisées chez les plus de 60 ans, et chez les plus de 50 ans depuis 2020 (là encore, possiblement dans un contexte de complications ou symptômes post-COVID).

Notons ici aussi une évolution à la hausse depuis 2013 chez les femmes de 35 à 39 ans (non retrouvée chez les hommes de la même tranche), qui mériterait d’être explorée : augmentation du taux d’emploi ? augmentation de charge mentale ? lien avec des grossesses ? etc.

[2] CNAM. Indemnités journalières pour arrêt de travail - 2011 à 2023. https://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/prestations-en-especes/indemnites-journalieres-arret-de-travail

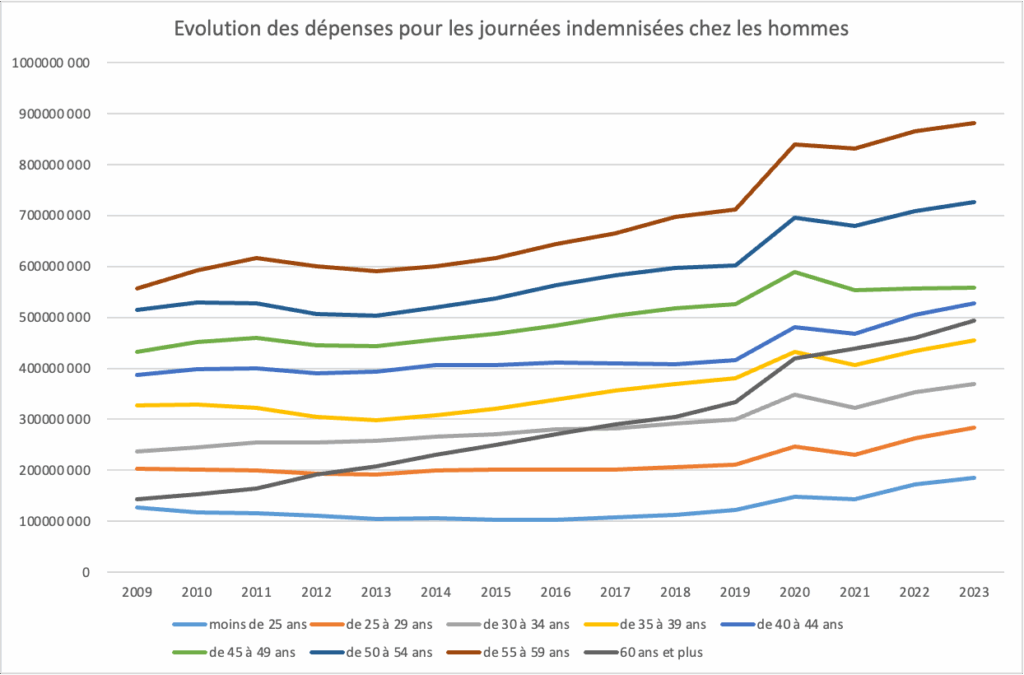

Combien coûtent les arrêts de travail ?

En 2023, les arrêts de travail ont coûté 10,2 milliards à l’Assurance Maladie [2] :

- 428 millions pour les arrêts entre 1 et 7 jours ;

- 472 millions pour les arrêts entre 8 et 14 jours ;

- 866 millions pour les arrêts entre 15 et 30 jours ;

- 2 milliards pour les arrêts entre 1 et 3 mois ;

- 1,8 milliard pour les arrêts entre 3 et 6 mois ;

- 2,1 milliards pour les arrêts entre 6 et 12 mois ;

- 1,8 milliard pour les arrêts entre 1 et 2 ans ;

- 678 millions pour les arrêts de plus de 2 ans.

Entre 2011 et 2023, le montant est passé progressivement de 6,3 milliards à 10,2 milliards d’euros, avec évidemment la même dynamique que ce qui a été précédemment montré (que ce soit pour le sexe ou par tranche d’âge).

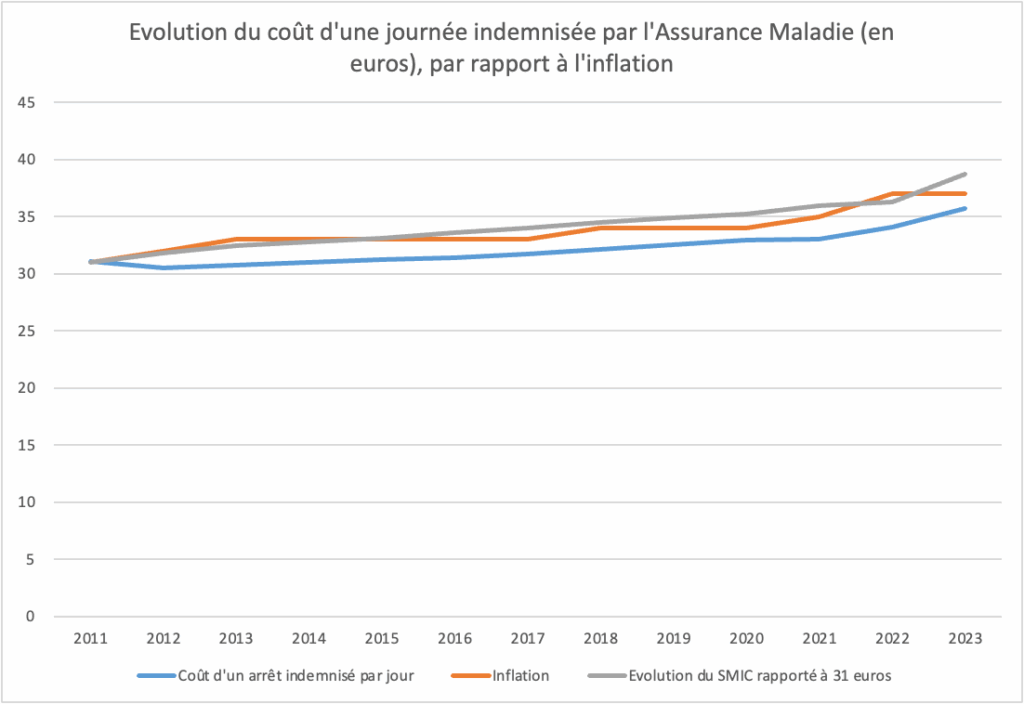

A noter quand même que le coût moyen pour l’Assurance Maladie a évolué (montant total / nombre de journées indemnisées), passant de 31 euros en 2011 à 36 euros en 2023. Par rapport à 31 euros en 2011, cette évolution reste inférieure à l’inflation (37 euros) ou à l’évolution du SMIC (38,7 euros).

[2] CNAM. Indemnités journalières pour arrêt de travail - 2011 à 2023. https://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/prestations-en-especes/indemnites-journalieres-arret-de-travail

Quels sont les motifs des arrêts de travail ?

Le détail des motifs n’est pas en accès libre à ma connaissance, bien qu’ils soient informatisés et donc a priori facilement accessibles.

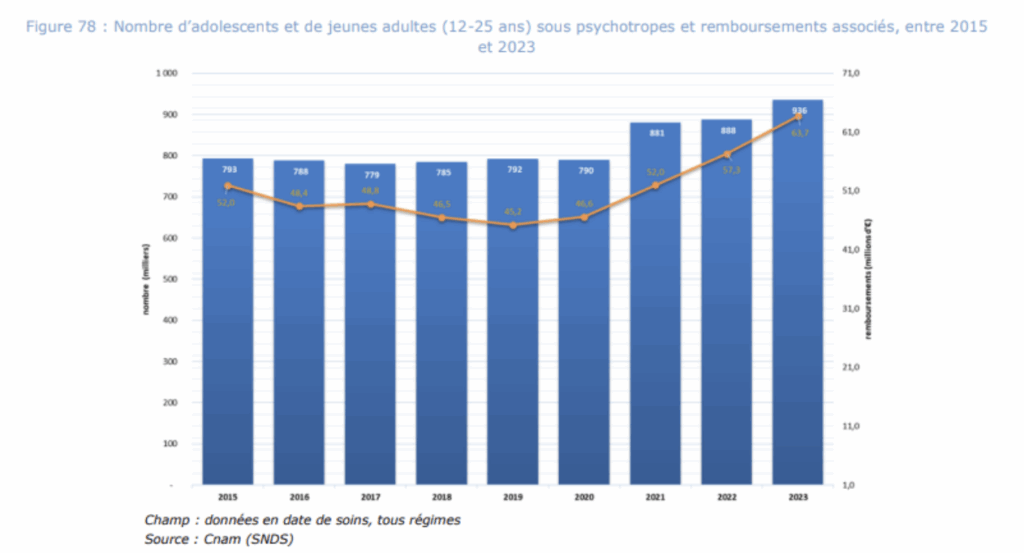

Dans le rapport Charges et Produits 2026, la CNAM évoque la santé mentale comme première cause d’arrêts longs ; elle constate que « la dégradation de la santé mentale concerne toutes les tranches d’âge et s’applique également au monde professionnel, avec un salarié sur quatre se déclarant en mauvaise santé mentale » [3]. Cela se retrouve également dans le remboursement de psychotropes chez les 12-25 ans, en augmentation depuis 2021.

Les troubles de santé mentale sont évidemment plurifactoriels, liés à des problèmes de santé personnels ou familiaux (et là encore, l’arrivée du COVID-19 est une épine en plus), des problèmes socio-économiques, un climat anxiogène avec les grands enjeux actuels (guerre en Ukraine depuis 2022, au Moyen-Orient depuis octobre 2023, réchauffement climatique, instabilité politique majorée en 2024, etc.).

Mais il faut rester simple, et appliquer le rasoir d’Ockham : si ça vrille dès 2021, et qu’il y a une pandémie qui débute en 2020, sans doute que la cause principale est le COVID-19, de façon directe et indirecte… De façon indirecte, il y a le fait d’avoir traversé un problème de santé, perdu un proche, avoir été isolé, avoir perdu son emploi éventuellement, etc.

De façon directe, il a été démontré que le SARS-CoV-2 persistait au niveau cérébral et altérait la santé mentale chez les hamsters (peu soumis à la pression sociale et la somatisation, reconnaissons-le) [5] ; qu’il s’associait à des modifications cérébrales en IRM [6] ; qu’il existe une association entre des marqueurs biologiques de l’infection aiguë et la survenue de nouveaux troubles psychiatriques dans les 2 ans [7], etc. (Il ne s’agit évidemment pas d’être exhaustif, mais assurer qu’il y a un rationnel).

Il faut bien sûr améliorer la santé mentale ; ce n’est pas pour réduire les arrêts de travail, mais bien pour améliorer l’état de santé. Les arrêts de travail pris de façon populationnelle ne sont que des marqueurs d’un problème à résoudre… ils ne sont pas le problème (pas plus que le thermomètre n’est responsable de la température). Par contre le risque est grand de stigmatiser la santé mentale en la ciblant comme un levier de réduction des dépenses d’arrêts de travail, sans agir sur le fond : j’avais par exemple fait un billet de blog à propos du ciblage de médecins prescripteurs d’arrêts pour « troubles anxio-dépressifs mineurs ».

Il existe d’autres façons d’estimer le nombre d’arrêts de travail par motif, mais nous verrons ça dans un prochain billet !

[3] CNAM. Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : les propositions de l'Assurance Maladie pour 2026. https://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/2025-rapport-propositions-pour-2026-charges-produits

[5] Coleon, A., Larrous, F., Kergoat, L. et al. Hamsters with long COVID present distinct transcriptomic profiles associated with neurodegenerative processes in brainstem. Nat Commun 16, 6714 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-62048-7

[6] Douaud G, Lee S, Alfaro-Almagro F, Arthofer C, Wang C, McCarthy P, Lange F, Andersson JLR, Griffanti L, Duff E, Jbabdi S, Taschler B, Keating P, Winkler AM, Collins R, Matthews PM, Allen N, Miller KL, Nichols TE, Smith SM. SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank. Nature. 2022 Apr;604(7907):697-707. doi: 10.1038/s41586-022-04569-5. Epub 2022 Mar 7. PMID: 35255491; PMCID: PMC9046077.

[7] Gasnier, M., Pinson, P., Beeker, N. et al. Acute COVID-19 severity markers predict post-COVID new-onset psychiatric disorders: A 2-year cohort study of 34,489 patients. Mol Psychiatry 30, 1329–1337 (2025). https://doi.org/10.1038/s41380-024-02739-7

Super analyse, merci. Dire qu’aucun journaliste actuel ne prend cette peine : expliquer les liens, mettre dans un contexte, préférant faire du sensationnalisme : » les médecins prescrivent ils trop d’arrêts ? » Hum hum…

Ton analyse permet d’affirmer que « bah non, pourquoi tu dis ça ? ».

J’aime ton esprit critique, moi qui n’ai pas les mêmes outils, je salue tes efforts, sache qu’ils me sont très utiles !!

Et je préfère grandement vivre dans une société qui évolue de façon logique et fidèle plutôt que de croire que les toubibs se mettent à déconner, c’est quand même une Autorité, cette communauté médicale ! S’ils se mettaient à foutre le bazar…ça, ce serait bien anxiogène pour le coup !

Comme la majorité des salariés, (et ça doit être encore plus le but chez les indépendants), je fais mon max pour ne pas tomber malade. Et ça n’est pas dans mon modèle de penser qu’il y a des abus (enfin, plus d’abus qu’avant).